Volvemos a nuestras entrevistas, tras un largo lapso temporal sin incordiar a ningún paleontólogo nacional o extranjero.

En esta ocasión viajamos virtualmente hasta Lyon para localizar y entrevistar a una de nuestras investigadoras favoritas. Adriana Oliver, licenciada en Geología por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora del Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, regresó recientemente de su visita en La Université Claude Bernard Lyon 1.

1. ¿Qué fuiste a hacer en Lyon?

He ido a visitar la colección del Laboratorio "PaleoEnvironnements et PaleobioSphere", donde se encuentra una de las mayores y mejores colecciones de Megacricetodon (Cricetidae, Rodentia) del mundo. En este centro se encuentran muchos de los materiales tipo de Megacricetodon, así como de muchos de los yacimientos cársticos clásicos franceses, donde se han descrito numerosas especies de roedores. Además una ventaja adicional de este centro es la presencia de uno de los mayores especialistas en roedores del Mioceno, el Dr. Pierre Mein, que pese a estar jubilado sigue trabajando intensamente en ese centro.

2. Después de tres meses de estancia, ¿cómo ha sido tu experiencia en esa ciudad francesa?

Muy buena, mejor de lo que me imaginaba. Pese a las dificultades con el idioma la gente ha resultado muy agradable. Tras las primeras semanas en la Universidad de Lyon 1 me trasladé con el material al Ecole Normale Supérieure de Lyon, al departamento "Évo-Dévo de la denture chez les vertébrés", con el Dr. Viriot y su equipo, donde tenía mejores medios (una lupa con cámara de fotos incorporada) y técnicamente la cosa mejoró mucho. Además la ciudad me ha parecido muy bonita y la gente muy accesible.

3. ¿Hay muchas diferencias en la organización de ese departamento cuando lo comparas con el tuyo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales?

No demasiadas ya que el departamento forma parte del "Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon" (IGFL), que es una unidad mixta de investigación entre la Universidad de Lyon 1, el Ecole Normale Supérieure de Lyon, el CNRS e INRA. Quizá la mayor diferencia radica en que es un centro muy nuevo, actualmente dotado con gran ayuda económica.

4. Por otro lado, no eres la única investigadora predoctoral en Paleontología que ha estado recientemente en Lyon. Nuestras fuentes nos han informado que también te acompañaron algunos otros compañeros del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tiene de especial la ciudad, que tanto atrae a los jóvenes investigadores madrileños?

4. Por otro lado, no eres la única investigadora predoctoral en Paleontología que ha estado recientemente en Lyon. Nuestras fuentes nos han informado que también te acompañaron algunos otros compañeros del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tiene de especial la ciudad, que tanto atrae a los jóvenes investigadores madrileños? Efectivamente he estado con Ana Rosa Gómez Cano de la UCM y Oscar Sanisidro del MNCN. En realidad no es la ciudad en sí misma lo que nos ha traído a tierras francesas sino las formidables colecciones de fósiles y la gente que trabaja aquí, como por ejemplo el Dr. Pierre Mein, padre de la Biocronología Europea de Mamíferos Neógenos (MN) y uno de los más importantes paleontólogos de roedores de todos los tiempos. O la Dra. Renaud, especialista en técnicas de morfometría geométrica como son los análisis de Furier.

5. Ya habías estado realizando visitas en otros centros de investigación europeos. Con esa experiencia que ahora tienes, ¿qué diferencias ves con respecto a la investigación paleontológica en España?

Lo que más me ha llamado la atención es el tipo de tesis que realizan: son más cortas (tienen solo tres años para hacerlas y NUNCA las alargan), menos exigentes (dado que el tiempo para hacerlas es mucho más limitado), más cortas y en general son ligeramente más dinámicas. Para ellos la tesis es un primer trabajo de investigación, una primera aproximación, para nosotros es como si fuera el fin último de la carrera investigadora, como si todo se basara en la tesis que has hecho. Por otro lado, en Europa una vez acabada la tesis parece que hay más facilidades para continuar la carrera investigadora ¡además de no ser necesario el irse dos años al extranjero! En Francia por ejemplo, puedes hacer la post-doctoral en tu país, no como aquí que estas obligado a irte al extranjero. Personalmente me parece algo positivo el cambiar de centro, cambias de ambiente, de equipo… pero me parece mal que solo haya esa posibilidad ya que las circunstancias de cada uno son diferentes y hay gente que no puede permitírselo.

6. Bueno, vamos a centrarnos en tus trabajos a largo plazo. Por favor, ¿podrías explicarnos cual es la temática de tu investigación doctoral?

Mi tesis se centra en la evolución del género Megacricetodon, de la Península Ibérica durante el Aragoniense y el Vallesiense (Mioceno medio y superior). Resulta irónico que pese a su nombre, me dedico a estudiar el hámster más pequeño que ha existido nunca.

7. ¿Qué convierte a Megacricetodon en un objeto de estudio tan apasionante?

Este pequeño hámster es uno de los micromamíferos más abundantes del Mioceno europeo, llegando a representar en algunos casos el 95% de la fauna de roedores. Su enorme abundancia y diversidad unido a la gran distribución geográfica, le convierte en uno de los principales indicadores biocronológicos del Mioceno continental europeo. Además sobre la base de las sucesivas especies del género Megacricetodon, se ha definido la mayoría de las biozonas y zonas locales propuestas para el Mioceno (~16-10 Ma).

8. ¿Cómo un organismo con un área de distribución tan amplia y unas características ecológicas supuestamente generalistas pudo llegar a desaparecer? ¿Tienes alguna hipótesis de trabajo sobre su extinción?

Los cricétidos modernos sufrieron una dramática reducción en la base del Mioceno terminal, coincidiendo con la aparición de las ratas y los ratones (múridos). Concretamente, géneros tan importantes como Megacricetodon o Democricetodon desaparecieron a finales de la MN 9.

9. Tu trabajo se centra en el registro fósil español. ¿Qué tiene de especial en comparación con otras zonas?

Las cuencas españolas terciarias presentan una gran continuidad del registro estratigráfico mioceno. Principalmente mi trabajo se centra en la Cuenca de Calatayud-Daroca (provincia de Zaragoza), que destaca por ser una de las cuencas del mundo con mayor riqueza y abundancia de fósiles de mamíferos miocenos (especialmente de micromamíferos), así como por la calidad de su registro sedimentario. Esto ha servido para la definición de dos estratotipos de pisos dentro del Terciario continental (Rambliense y Aragoniense), la realización de estudios magnetoestratigráficos muy completos, con registros continuos de alta calidad, y la elaboración de curvas de evolución paleoclimáticas y paleoambientales.

10. ¿Qué dirías a la gente que considera que los fósiles de micromamíferos son poco atractivos?

Es cierto que a simple vista pueden resultar menos atractivos que otros grupos debido a su pequeño tamaño y menor espectacularidad. Sin embargo, son muy importantes para los paleontólogos, ya que al sufrir cambios evolutivos rápidos en tiempos geológicos cortos, tienen una amplia distribución geográfica y son muy sensibles a las variaciones ambientales. Por lo tanto, la presencia de determinadas especies de micromamíferos nos pueden indicar con mucha precisión la edad de un yacimiento así como las condiciones paleoecológicas.

11. ¿Podrías describirnos brevemente qué técnicas de trabajo utilizáis en las excavaciones de micromamíferos?

11. ¿Podrías describirnos brevemente qué técnicas de trabajo utilizáis en las excavaciones de micromamíferos? Debido a su pequeño tamaño (por algo son micro) se requieren unas técnicas especiales para su obtención: Primero, el sedimento fosilífero se lava y se tamiza mediante mangueras de agua a presión. A continuación, el sedimento pasa por diferentes tamices, donde los fósiles van quedando retenidos en uno u otro dependiendo de su tamaño. Posteriormente, se tría la fracción más gruesa del sedimento y finalmente, se usan lupas binoculares o microscopios para su separación y estudio.

12. Pasando a otros temas… Has declarado en más de una ocasión que eres un claro exponente de la generación “Jurassic Park”. ¿Qué es lo que más te cautivó de la película?

Supongo que todo un poco, las impresionantes reconstrucciones de los dinosaurios, el modo el que se consigue obtener el ADN de dinosaurio, la acción trepidante…

13. Y a la tierna edad de once añitos, decidiste orientar tu formación hacia la Paleontología. ¿Cómo lo lograste?

13. Y a la tierna edad de once añitos, decidiste orientar tu formación hacia la Paleontología. ¿Cómo lo lograste? La verdad es que me viene de antes, desde bien pequeñita he tenido libros y cuentos de dinosaurios, animales prehistóricos y hombres primitivos, así que se puede decir que siempre he tenido muy claro lo de la Paleontología. El paso difícil fue decidir si en la universidad estudiaba Biología o Geología para después hacer Paleontología. Finalmente fue Geología porque en los planes de estudio venía como especialidad. Aunque años después, hablando con un Paleontólogo en una excavación, descubrí que por Biología también podías coger asignaturas de libre configuración y hacer lo mismo, sinceramente, nunca me arrepentí de la elección. Luego supongo que la buena suerte me llevó a dar con un equipo de gente estupenda y aquí estoy, haciendo la tesis.

14. Háblanos de tu primera excavación paleontológica.

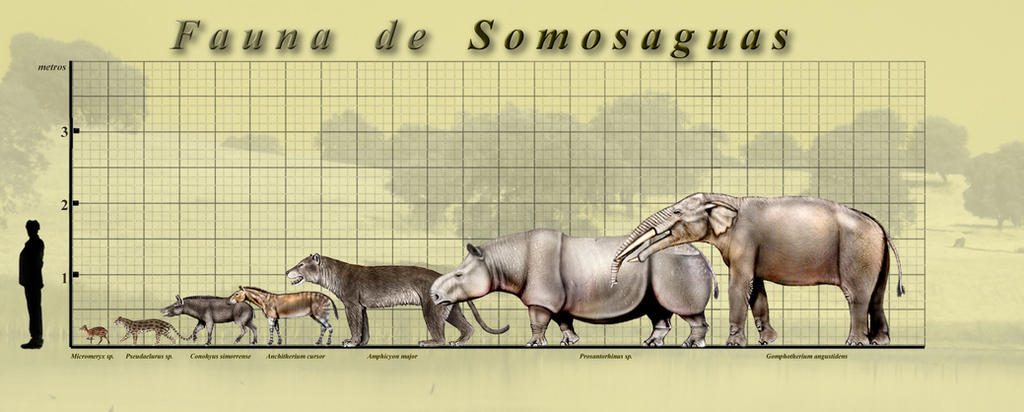

Mi primera excavación fue en el yacimiento madrileño de Somosaguas. Fue una experiencia muy grata, con un grupo de gente muy agradable. Además la primera vez que encuentras un fósil experimentas una sensación genial. El resultado fue muy positivo con lo cual el año siguiente volví a repetir. Muy buena, me parece un ejemplo a seguir a muchos niveles, desde formación del alumnado tanto a nivel de campo (excavación de los fósiles) como teórico (primeros trabajos de investigación), hasta la gestión del yacimiento, o mejor dicho autogestión de un yacimiento, ya que no cuenta casi con recursos económicos, y aún así, año a año consiguen sacar adelante la excavación.

16. Desde entonces has trabajado en numerosas campañas de excavación. ¿Cuál consideras que es, o son, tus yacimientos de referencia?

De todas las excavaciones guardo un buen recuerdo porque en ellas aprendes diferentes cosas (cómo excavar en diferentes sedimentos, cómo lavar el sedimento, etc…). Obviamente a Somosaguas le tengo mucho cariño ya que fue mi primera excavación paleontológica. Pero supongo que la excavación que más me ha marcado es la de Cerro de los Batallones, un yacimiento excepcional de edad miocena al suroeste de la Comunidad de Madrid. Gracias a este yacimiento descubrí la importancia de la “micro” y conocí a la gente con la que trabajo actualmente.

17. ¿Alguna cuenta pendiente? ¿Dónde te gustaría excavar?

La verdad es que con la tesis no es que tenga mucho tiempo para hacer cosas, pero supongo que me gustaría probar a excavar en el yacimiento de Las Hoyas, por sus diferencias tanto en edad (Cretácico inferior), estratigrafía y sedimentología (calizas laminadas) como composición faunística (dinosaurios, aves, plantas, crustáceos, insectos, peces, anfíbios…). Es muy diferente a lo que estoy acostumbrada.

18. Cuando finalmente finalizaste la Licenciatura en Geología e iniciaste tu investigación en Paleontología ¿qué sensaciones te produjo el alcanzar tu objetivo?

Lógicamente me produjo una gran satisfacción. Se cerraba un ciclo y estaba a punto de comenzar uno nuevo lleno de oportunidades. ¡Es lo que siempre había querido hacer!

19. No obstante, hasta conseguir tu beca predoctoral FPU del Ministerio de Educación y Ciencia, tuviste que lidiar también con el trabajo a cargo de empresas privadas. ¿Hay muchas diferencias entre la paleontología académica y la de empresa?

En cierto modo, sí. En la empresa te quedas en la primera parte del trabajo paleontológico que es puramente manual, es decir, la excavación. Falta todo el estudio, descripción y análisis posterior de los fósiles. Además todo va más rápido, porque a la empresa le interesa que acabes en el menor tiempo posible. Aún así no me puedo quejar la empresa en la que trabajé (Paleoconsult Estudios de Antropología y Paleontología S.L.); eran muy serios y además se dejaban aconsejar por la gente que tenía experiencia.

20. Para finalizar, cuéntanos cómo ves el futuro a medio plazo de la investigación paleontológica dentro del marco económico de crisis en el que nos encontramos.

El futuro se plantea incierto, la crisis ha afectado a todo el mundo y lógicamente a la investigación también. De momento se nota en todo tipo de becas (predoctorales y postdoctorales) tanto en la reducción del número de ayudas como en la expansión entre una convocatoria y otra.

Pues muchas gracias Adriana por haberte brindado a contestar nuestras preguntas. Esperamos que los datos que has recopilado en Lyon te sean sumamente útiles y que a no mucho tardar podamos ver alguna publicación al respecto.

1. Tú terminaste la licenciatura en el año 2006 y la beca para realizar tu tesis doctoral se ha hecho esperar casi dos años y medio. ¿Por qué crees que resulta tan difícil conseguir una beca?

1. Tú terminaste la licenciatura en el año 2006 y la beca para realizar tu tesis doctoral se ha hecho esperar casi dos años y medio. ¿Por qué crees que resulta tan difícil conseguir una beca?

12. Una de las especies presentes en Casa Montero es

12. Una de las especies presentes en Casa Montero es  14. Ahora, volviendo al presente, te vas a dedicar por entero a la realización de tu tesis doctoral ¿Cuál es el tema de investigación en el que está centrada?

14. Ahora, volviendo al presente, te vas a dedicar por entero a la realización de tu tesis doctoral ¿Cuál es el tema de investigación en el que está centrada?