Aunque la información completa está en la página web del ICP, aquí podemos contar brevemente que este nuevo caballo encontrado en el yacimiento de Abocador de Can Mata (Barcelona) parece ser una especie más similar al Anchitherium aurelianense típico de Europa Central que a cualquiera de las diversas especies de Anchitherium que podían encontrarse en el centro de la Península Ibérica. Esto se debería a que las características ecológicas de la zona costera catalana eran mucho más cercanas a las del resto de Europa, con mayor humedad, que a las del centro peninsular, donde dominaban los espacios semiáridos.

lunes, 30 de enero de 2012

Una especie de Anchitherium del Vallès-Penedès dedicada a Nieves López Martínez

Aunque la información completa está en la página web del ICP, aquí podemos contar brevemente que este nuevo caballo encontrado en el yacimiento de Abocador de Can Mata (Barcelona) parece ser una especie más similar al Anchitherium aurelianense típico de Europa Central que a cualquiera de las diversas especies de Anchitherium que podían encontrarse en el centro de la Península Ibérica. Esto se debería a que las características ecológicas de la zona costera catalana eran mucho más cercanas a las del resto de Europa, con mayor humedad, que a las del centro peninsular, donde dominaban los espacios semiáridos.

viernes, 28 de mayo de 2010

Chiroptera; los olvidados y siempre desconocidos Murciélagos

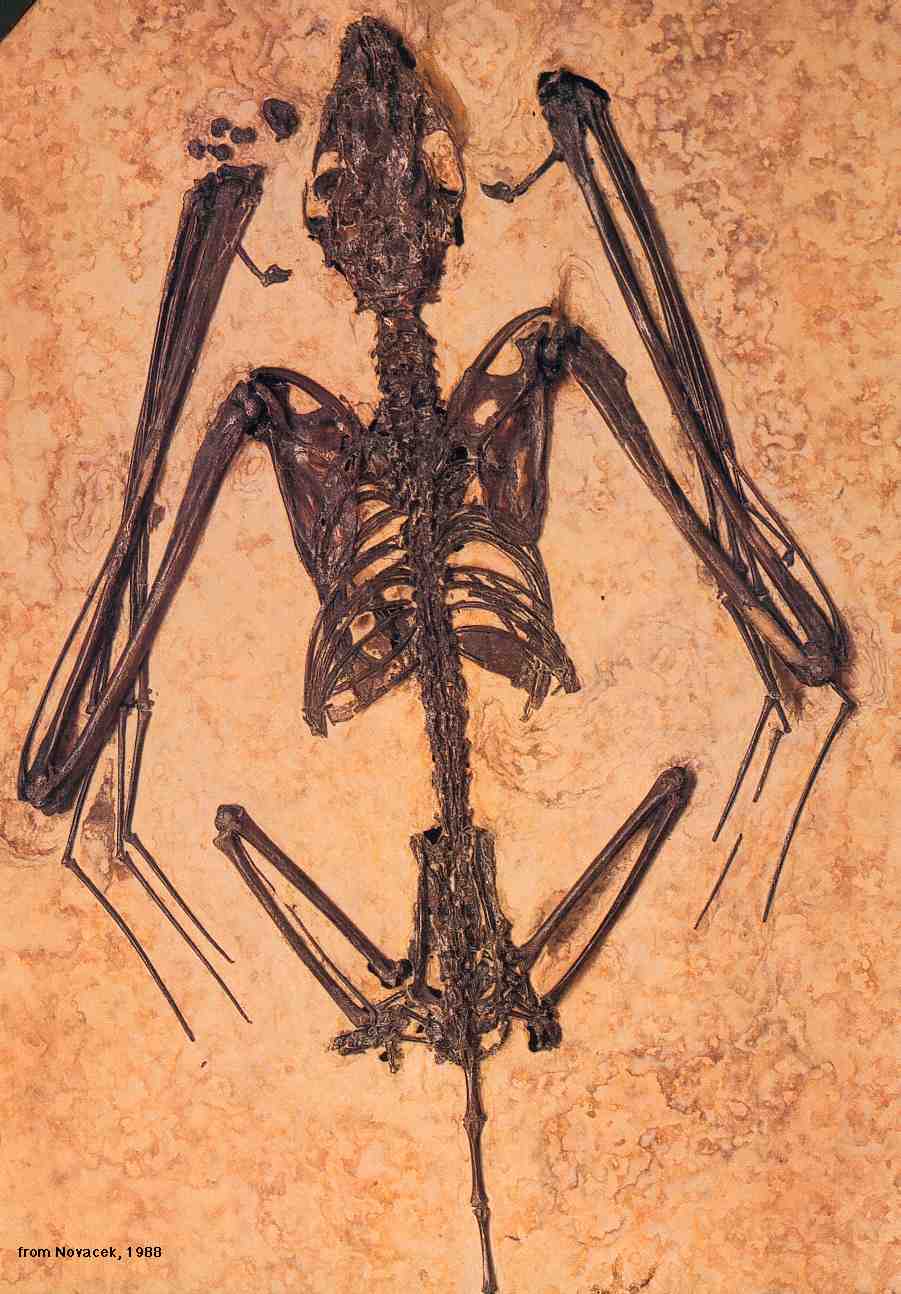

Quisiera hablar de uno de los grupos de mamíferos más olvidados en muchos estudios evolutivos o paleontológicos, los chirópteros o murciélagos. Se trata de un orden que puede ser desestimado en muchos trabajos por poseer un registro fósil incompleto que no ofrece suficientes datos para un estudio o bien desvirtúa las estadísticas seleccionadas por poseer una habilidad muy ventajosa respecto a otros mamíferos como es la capacidad de volar, la cual les permite distribuirse de forma muy amplia a lo largo y ancho del globo, aparecen en casi cualquier tipo de bioma, y frente a cambios bruscos en su entorno tienen más posibilidades de alejarse y buscar hábitat más estables.

Quisiera hablar de uno de los grupos de mamíferos más olvidados en muchos estudios evolutivos o paleontológicos, los chirópteros o murciélagos. Se trata de un orden que puede ser desestimado en muchos trabajos por poseer un registro fósil incompleto que no ofrece suficientes datos para un estudio o bien desvirtúa las estadísticas seleccionadas por poseer una habilidad muy ventajosa respecto a otros mamíferos como es la capacidad de volar, la cual les permite distribuirse de forma muy amplia a lo largo y ancho del globo, aparecen en casi cualquier tipo de bioma, y frente a cambios bruscos en su entorno tienen más posibilidades de alejarse y buscar hábitat más estables.La falta de fósiles crea lagunas temporales que dificulta la comprensión sobre el origen y filogenia de estos mamíferos, objetivo de estudio para muchos investigadores. Los análisis morfológicos de los fósiles permitieron un primer acercamiento sobre la evolución y distribución biogeográfica de este clado, pero nuevos análisis moleculares y genéticos realizados recientemente han completado y verificado mucha de esta información.

El grupo Chiroptera se ha separó en dos grandes grupos 1) los Megachiropteros, aquellos murciélagos de gran tamaño, frugívoros de los trópicos en su mayoría diurnos, 2) y los Microchiropteros muchos más numerosos y diversificado que se dividen en numerosas superfamilias, son en su mayoría insectívoros y nocturnos que se caracterizan por la capacidad de guiarse y cazar por ecolocación, emitir ultrasonidos a través de la laringe que les permite situarse en el espacio.

El grupo Chiroptera se ha separó en dos grandes grupos 1) los Megachiropteros, aquellos murciélagos de gran tamaño, frugívoros de los trópicos en su mayoría diurnos, 2) y los Microchiropteros muchos más numerosos y diversificado que se dividen en numerosas superfamilias, son en su mayoría insectívoros y nocturnos que se caracterizan por la capacidad de guiarse y cazar por ecolocación, emitir ultrasonidos a través de la laringe que les permite situarse en el espacio.Conocer el origen de estos mamíferos y posterior diversificación a lo largo del globo ha sido clarificado en parte por el trabajo realizado por el grupo de Mark Springer de la Universidad de California:

Estos investigadores trabajan con análisis molecular de murciélagos actuales y en sus resultados revelan un dato abrumador, combinando análisis de linajes fantasma con datos de divergencia molecular, estiman que en el registro fósil del orden Chiroptera hay una pérdida de información de entorno al 61% y aún con esta cifra devastadora se ha conseguido obtener un mapa filogenético bastante completo que intenta explicar la evolución de este grupo de mamíferos a lo largo del tiempo

Los primero fósiles de murciélagos provienen del periodo Eoceno hace 52-50 Millones de años (Simmons, 2005), un periodo que coincide con el aumento de la temperatura en la Tierra, diversificación de plantas e insectos que favorecerían la expansión de estos pequeños mamíferos por todo el mundo. La localización inicial de los primeros individuos del orden Chiroptera parece ser en Laurasia, el gran supercontinente norteño, en torno a la actual Norteamérica y a partir de allí divergieron en distintas especies y familias por Europa, Asia y centro y Sudamérica no sin pocas lagunas temporales entre muchos de los grupos descritos. Los análisis moleculares han permitido conocer muy bien el grado de parentesco entre unas especies y otras verificando los orígenes y descendencia de unos y otros, de ahí que los datos aportados por este estudio

verifican las ideas previas que se tenían de que los Megachiropteros divergen de sus hermanos más pequeños, ya que la falta de mecanismos de ecolocalización se debe a una perdida de esta facultad a partir de un ancestro común (Springer, 2001).

verifican las ideas previas que se tenían de que los Megachiropteros divergen de sus hermanos más pequeños, ya que la falta de mecanismos de ecolocalización se debe a una perdida de esta facultad a partir de un ancestro común (Springer, 2001).A través de este escrito he querido mostrar un trabajo que a mi parecer aporta gran cantidad de información sobre este grupo de mamíferos tan desconocido pero tan interesante e importante en los ecosistemas, y nos muestra como los análisis moleculares permiten analizar la paleobiogeografía de un grupo filogenético que tiene tantas lagunas temporales en su registro fósil y contribuir así a resolver enigmas evolutivos que por otros medios resultarían casi imposible.

Referencias

- Springer, M.S., Teeling, E.C., Madsen, O., Stanhope, M.J., de Jong, W.W. (2001) Integrated fossil and molecular data reconstruct bat echolocation. Proceedings of the National Academy of Science of the USA, 98: 6241-6246.

- Simmons, N.B. (2005) Enhanced: An Eocene Big Bang for Bats. Science, 307: 527-528.

martes, 15 de diciembre de 2009

Centrosaurinos, cabras y calaos... solucionando las diferencias a cabezazos

La gran similitud estructural entre las ornamentaciones "corniformes" de los dinosaurios ceratopsios y las de los mamíferos ha llevado en numerosas ocasiones a los investigadores a establecer relaciones funcionales con similares implicaciones paleobiológicas (competición intraespecífica, selección sexual, reconocimiento de especie). Pero además de los cuernos, algunos centrosaurinos presentan una superficie rugosa de hueso que ha sustituido al cuerno nasal, y estos son precisamente los más derivados filogenéticamente. Por ello, el estudio de la transición entre una morfología y la otra puede arrojar luz sobre los patrones evolutivos en juego en este grupo. Y ese es el punto de partida de este trabajo.

Son dos las principales hipótesis planteadas para explicar las rugosidades nasales de Pachyrhinosaurus. La primera infiere la existencia de un gran cuerno de queratina similar al de los rinocerontes actuales, el cual podría servir como señal visual o como "arma" en la competencia por las hembras. La segunda supone la presencia de una superficie callosa que serviría como "ariete" durante las luchas entre machos, de modo similar a como hacen hoy en día las iguanas marinas de las Islas Galápagos. Ambas interpretaciones favorecen la selección sexual o social como factor evolutivo primordial en el desarrollo de estas estructuras. En este trabajo también se plantean otras poibilidades, como pueden ser la aparición de cuernos huecos de tipo casco (como los de los calaos del Sureste asiático) o de estructuras dérmicas osificadas.

Son dos las principales hipótesis planteadas para explicar las rugosidades nasales de Pachyrhinosaurus. La primera infiere la existencia de un gran cuerno de queratina similar al de los rinocerontes actuales, el cual podría servir como señal visual o como "arma" en la competencia por las hembras. La segunda supone la presencia de una superficie callosa que serviría como "ariete" durante las luchas entre machos, de modo similar a como hacen hoy en día las iguanas marinas de las Islas Galápagos. Ambas interpretaciones favorecen la selección sexual o social como factor evolutivo primordial en el desarrollo de estas estructuras. En este trabajo también se plantean otras poibilidades, como pueden ser la aparición de cuernos huecos de tipo casco (como los de los calaos del Sureste asiático) o de estructuras dérmicas osificadas. Pero en cualquier caso, como la función de esas estructuras no se puede conocer directamente, ya que estos bichos se extinguieron hace sus buenos 65 millones de años (y más), lo que han acometido Hyeronimus y sus colaboradores es un análisis de estructuras óseas similares en vertebrados actuales en relación con la función que desempeñan (particularmente, las luchas entre machos por medio del choque de cabezas). De esa manera han podido llegar a ver si existe una relación real entre la estructura y su supuesta función, pues si no la hubiese entonces la adaptación propuesta no habría sido imprecindible para que se generasen esas estructuras.

Pero en cualquier caso, como la función de esas estructuras no se puede conocer directamente, ya que estos bichos se extinguieron hace sus buenos 65 millones de años (y más), lo que han acometido Hyeronimus y sus colaboradores es un análisis de estructuras óseas similares en vertebrados actuales en relación con la función que desempeñan (particularmente, las luchas entre machos por medio del choque de cabezas). De esa manera han podido llegar a ver si existe una relación real entre la estructura y su supuesta función, pues si no la hubiese entonces la adaptación propuesta no habría sido imprecindible para que se generasen esas estructuras.La parte descriptiva del estudio es extraordinariamente exhaustiva y genera una visión novedosa sobre el aspecto que tendrían las cabezas de estos animales, presentando una multitud de diferentes ornamentaciones dérmicas asociadas a los diferentes tipos de extructuras óseas que se encuentran en sus cráneos.

La parte interpretativa sobre la función de estas diferentes estructuras se basa en estudios de las relaciones filogenéticas de diferentes grupos de bóvidos y calaos acuales para poder establecer una correlación estadística entre estructura y función. Los resultados sugieren que, ciertamente, hay una relación entre las luchas de machos y las rugosidades de la superficie ósea craneal que recibe los impactos del rival.

Esta se haría a través de los cuernos curvados antero-ventralmente de, por ejemplo, Einiosaurus, los cuales, debido a esa curvatura serían más robustos y podrían soportar los choques directos de las cabezas de los machos contrincantes (igual que los cuernos de los muflones actuales). Este comportamiento se afianzaría y finalmente favorecería el desarrollo de las estructuras rugosas (ya sin cuernos) vistas en Pachyrhinosaurus. Llegado este punto, quedaría muy bien poner una reconstrucción de dos grantes machos de alguna de estas especies peleándose a cabezazos (o narizazos, más bien), pero no he encontrado ninguna en toda la web...

Esta se haría a través de los cuernos curvados antero-ventralmente de, por ejemplo, Einiosaurus, los cuales, debido a esa curvatura serían más robustos y podrían soportar los choques directos de las cabezas de los machos contrincantes (igual que los cuernos de los muflones actuales). Este comportamiento se afianzaría y finalmente favorecería el desarrollo de las estructuras rugosas (ya sin cuernos) vistas en Pachyrhinosaurus. Llegado este punto, quedaría muy bien poner una reconstrucción de dos grantes machos de alguna de estas especies peleándose a cabezazos (o narizazos, más bien), pero no he encontrado ninguna en toda la web...Bueno, para terminar y por si alguien tiene curiosidad, sólo queda mencionar que el artículo que me han citado estos autores, (por lo cual les estoy muy agradecido) es:

- Hernández Fernández, M. & Vrba, E.S. (2005) A complete estimate of the phylogenetic relationships in Ruminantia: a dated species-level supertree of the extant ruminants. Biological Reviews, 80: 269-302. (PDF)

martes, 24 de noviembre de 2009

150 años del "Origen de las Especies"

Hoy, finalmente, se celebra la segunda gran onomástica de este Año de Darwin pues se cumplen 150 años de la publicación en 1859 de "El Origen de las Especies" o como fue realmente titulado "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life". Más de 20 años de reflexión fueron necesarios para que Darwin completase su obra cumbre a partir de múltipes borradores que había ido preparando desde sus primeros cuadernos de notas de 1837.

Hoy, finalmente, se celebra la segunda gran onomástica de este Año de Darwin pues se cumplen 150 años de la publicación en 1859 de "El Origen de las Especies" o como fue realmente titulado "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life". Más de 20 años de reflexión fueron necesarios para que Darwin completase su obra cumbre a partir de múltipes borradores que había ido preparando desde sus primeros cuadernos de notas de 1837. Mucho se ha escrito ya acerca de este libro, obra magna del pensamiento biológico que todavía no ha sido superado en nuestros días. Constituye sin duda alguna la piedra angular sobre la que se han de cimentar todos nuestros conocimientos acerca de los organismos actuales y pasados. Sin las nociones que Darwin imprimió en ese libro nuestra visión de la Vida sería muy diferente de como es ahora.

Mucho se ha escrito ya acerca de este libro, obra magna del pensamiento biológico que todavía no ha sido superado en nuestros días. Constituye sin duda alguna la piedra angular sobre la que se han de cimentar todos nuestros conocimientos acerca de los organismos actuales y pasados. Sin las nociones que Darwin imprimió en ese libro nuestra visión de la Vida sería muy diferente de como es ahora.Con esto no queremos afirmar que de no haber existido Darwin las cosas serían muy diferentes en este momento. Alguien, tarde o temprano hubiera publicado esas mismas ideas y, del mismo modo en que realmente ocurrió, hubieran sido finalmente aceptadas por una comunidad científica que llevaba varias décadas rondando la posibilidad de la Evolución. Es lo que tiene la Ciencia... que genera conocimientos que están ahí esperando a que alguien los localice... Y los científicos son muy buenos en eso. De hecho, ya os hemos contado que Wallace llegó exactamente a las mismas conclusiones que Darwin un año antes de la publicación de "El Origen de las Especies" y que la carta que escribió a este último fue la que le "obligó" a acelerar su ritmo de trabajo para poder finalmente sacar adelante el libro que llevaba 20 años escribiendo.

Pero en cualquier caso, hay que reconocer que el libro de Darwin es un compendio exhaustivo hasta lo inimaginable de evidencias acerca de un proceso del que, por definición, no podemos ser testigos directos. Múltiples aspectos de la naturaleza son analizados para demostrar la existencia de la selección natural y que esta es el motor de los cambios evolutivos que han dado lugar a la biodiversidad que observamos a nuesto alrededor. Biogeografía, Ecología, Herencia, Anatomía Comparada, Domesticación y Geología constituyeron los argumentos fundamentales de Darwin para presentar sus conclusiones. Y estas fueron mostradas con tal grado de detalle que la oposición eclesiástica al libro tuvo poco o nada que hacer contra la difusión de las nuevas ideas evolucionistas.

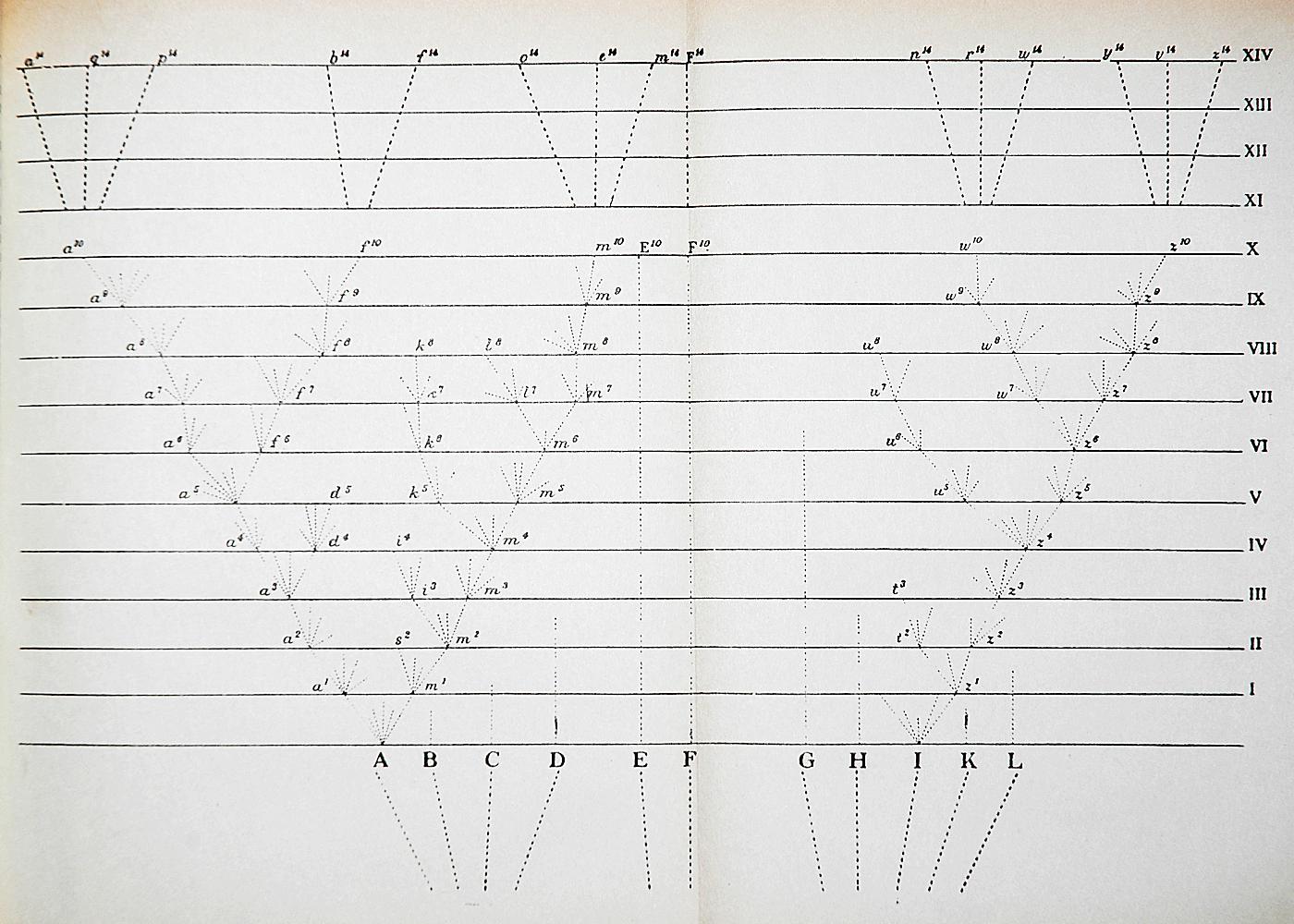

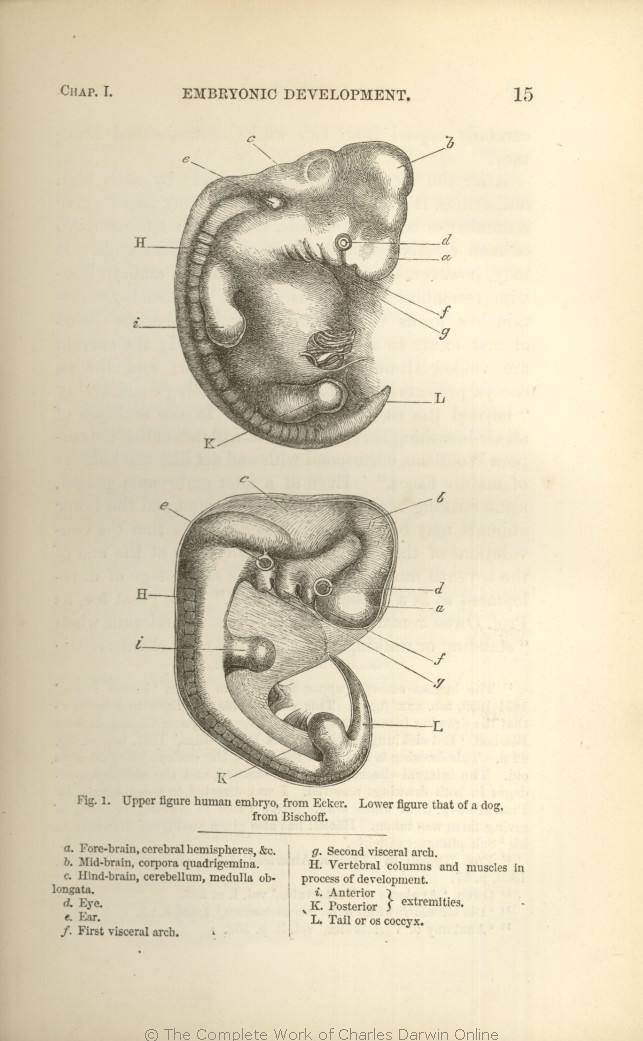

Y en la única ilustración existente en todo el libro, mostró una imagen que ha dominado el pensamiento evolutivo hasta nuestros días... la existencia de un árbol filogenético que permite establecer relaciones de parentesco entre todos los seres vivos del planeta, que se han debido originar a partir de un antepasado común. Esta figura fue una derivación del primer borrador de un árbol filogenético del que se tiene noticia, dibujado por Darwin en 1837 en un cuaderno de notas, una fotografía del cual aparece arriba.

Y en la única ilustración existente en todo el libro, mostró una imagen que ha dominado el pensamiento evolutivo hasta nuestros días... la existencia de un árbol filogenético que permite establecer relaciones de parentesco entre todos los seres vivos del planeta, que se han debido originar a partir de un antepasado común. Esta figura fue una derivación del primer borrador de un árbol filogenético del que se tiene noticia, dibujado por Darwin en 1837 en un cuaderno de notas, una fotografía del cual aparece arriba.Aunque muchas cosas han cambiado en los últimos 150 años y nuevos descubrimientos han permitido completar, matizar o incuso modificar los planteamientos originales de Darwin, podemos seguir diciendo que este libro es tan vigente ahora como lo fue el día de su publicación.

La obra completa la podéis obtener como PDF en "The Complete Work of Charles Darwin Online", y desde "Blogging the Origin" se han planteado algunas de las cuestiones que suscitan sus catorce capítulos para un biólogo evolutivo de nuestros días que, sorprendentemente, no había leído el libro hasta este año.

Referencias

- Darwin, C.R. (1859) On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray.

lunes, 23 de noviembre de 2009

Darwin en "Nature"... una vez más

Al final de la semana pasada, la revista "Nature" realizó una actualización de su especial sobre Darwin, del que ya hablamos hace unos meses.

Al final de la semana pasada, la revista "Nature" realizó una actualización de su especial sobre Darwin, del que ya hablamos hace unos meses.En esta ocasión han incluido varios artículos de opinión y noticias de gran calado en torno a la cuestión de la Biodiversidad y su conservación. También hay varias entrevistas nuevas, incluyendo una sobre nuevas vías de investigación en Paleontología, y la posibilidad de descargar todo en formato PDF.

viernes, 20 de noviembre de 2009

Celebrando que cuestionamos

Visionario como su coetáneo, planteó una teoría que no sólo se puede aplicar científicamente, sino a la Ciencia en si. La competencia entre organismos (véase científicos) hace que se desarrollen nuevas formas (véase teorías o hipótesis) de las que las mejor adaptadas al medio (véase conclusiones factibles apoyadas por los resultados) son las que se transmiten de generación en generación (véase nuevos científicos que apoyan sus resultados en trabajos anteriores), que nuevamente desarrollan nuevas formas (véase nuevas teorías).

Un claro ejemplo de esta "retroalimentación" o "feedback" científico es el trabajo publicado este año por Kenny Trauvillon y Serge Legendre:

![]() Travouillon, K.J. & Legendre, S. (2009) Using cenograms to investigate gaps in mammalian body mass distributions in Australian mammals. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 272: 69-84.

Travouillon, K.J. & Legendre, S. (2009) Using cenograms to investigate gaps in mammalian body mass distributions in Australian mammals. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 272: 69-84.

donde, partiendo de numerosos estudios previos, realizaron una revisión en profundidad de varias metodologías que emplean la distribución de tamaños corporales, entre ellas los polémicos cenogramas, para tratar de averiguar si existen patrones en las distribuciones de tamaños corporales en diferentes comunidades de mamíferos en Australia y si estos patrones eran identificables a lo largo del tiempo y el espacio, así como sus posibles causas.

Para ello analizaron tanto la información ambiental como la ecológica (mediante el estudio de la distribución de tamaños corporales de las faunas de mamíferos) de 52 parques nacionales y reservas del continente australiano, que clasificaron como de ambiente cerrado, semiabierto o abierto.

Construyeron los cenogramas (Valverde, 1964, 1967; Legendre, 1987, 1989) los histogramas de distribución de tamaños corporales (Holling, 1992) y los gráficos de barras de especies arbóreas frente a no arbóreas (Trauvillon y Legendre, 2009) de los parques nacionales y, mediante un análisis visual, trataron de detectar patrones que se asociaban al tipo de ambiente presente en las localidades. Para sustentar los resultados observados en el análisis visual, realizaron una correlación entre una serie de variables climáticas y las variables que definieron para describir estadísticamente los cenogramas, los histogramas de distribución de tamaños corporales y los patrones de especies arbóreas vs. no arbóreas.

A tenor de sus resultados, pudieron concluir que en ambientes cerrados (bosque tropical y bosque tropical deciduo) la distribución que reflejaba el cenograma era próxima a la de los ambientes húmedos cerrados descritos por Legendre (1986, 1989), con un alto número de especies de mediano y gran tamaño y con especies arbóreas de distintos tamaños. En ambientes semiabiertos o mixtos, dónde las especies arbóreas son de gran tamaño, encontraron que la estructura del cenograma era más parecida a la de los ambientes húmedos abiertos, con mayor número de especies de pequeño y gran tamaño. Por último pudieron observar que los ambientes abiertos presentaban un cenograma de estructura similar a la de los ambientes áridos abiertos, con un elevado número de especies de pequeño tamaño y con ausencia total de especies arbóreas.

Sin embargo, sus resultados presentaban excepciones. Los cenogramas de la isla de Tasmania, así como de algunas regiones boscosas continentales tenían distribuciones discontinuas, lo cual no encajaba con un patrón de ambiente cerrado. Entre las posibles causas encontraron el "efecto isla" por el que la riqueza específica de las islas se relaciona con su tamaño, errores en el muestreo o extinciones locales como consecuencia de la parcelación del terreno. A su vez, determinadas localidades de ambiente abierto o semiabierto, tanto los cenogramas, como la distribución de tamaños corporales presentaban una proporción de especies de pequeño tamaño muy baja respecto a las de gran tamaño. La posible causa para este cambio en la distribución de tamaños corporales podía encontrarse en las relaciones que se establecen entre predadores y presas (Valverde 1964, 1967), junto con la interacción humana.

Al eliminar la población de dingos de esas regiones, que controlaban las poblaciones de predadores de menor tamaño (pequeños felinos y zorros, también introducidos, además de los marsupiales autóctonos), se produjo un incremento en las poblaciones de predadores de orden menor, por lo que aumentó la presión predadora sobre las presas de pequeño y mediano tamaño.

Llegaron a la conclusión de que el uso conjunto de las tres metodologías daría unos resultados mucho más fiables, que el de las mismas por separado.

Estos resultados, junto con el hecho de que los cenogramas de los parques y reservas australinos presentaban una estructura similar a los de otras localidades situadas en ambientes similares, pero muy alejadas geográficamente, les permitieron concluir que tanto los cenogramas, como las otras dos metodologías, reflejaban de forma fiable los patrones de vegetación, lo que sustentaba la hipótesis de discontinuidad textural y no la del taxón núcleo, ambas definidas por Holling en 1992.

No será la última vez que oigamos hablar de la estructura de las comunidades de mamíferos y de como esta puede o no hacer de ventana al pasado, porque como si el pulso mismo de la evolución los obligase, los científicos no pueden dejar de hacerse preguntas...

Referencias

- Darwin, C.R. & Wallace, A.R. (1858) On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London, Zoology, 3: 46-50.

- Holling, C.S. (1992) Cross-scale morphology, geometry and dynamicsof ecosystems. Ecological Monographs, 62: 447-502.

- Legendre, S. (1986) Analysis of mammalian communities from the Late Eocene and Oligocene of Southern France. Palaeovertebrata, 16: 191-212.

- Legendre, S. (1989) Les communautés de mammifères du Paléogène (Eocene supérieur et Oligocène d´Europe occidentale: structures, milieux et évolution. Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, 16: 1-110.

- Valverde, J.A. (1964) Remarques sur la structure et l´évolution des communautés de vertébrés terrestres. 1. Structure d´une communauté 2. Rapport entre prédateurs et proies. La Terre et la Vie, 111: 121-154.

- Valverde, J.A. (1967) Estructura de una comunidad de vertebrados terrestres. Monografías de la Estación Biológica de Doñana, 1: 1-129.

jueves, 12 de noviembre de 2009

La Expresión de las Emociones en el Hombre y los Animales

En noviembre de 1872 se vendieron la sorprendente cantidad (para esos años) de 5000 copias del libro de Darwin titulado "The Expression of the Emotions in Man and Animals". Junto con su libro "The Descent of Man and Selection in Relation to Sex", publicado el año anterior, constituyó el definitivo intento de Darwin por situar al hombre y sus comportamientos dentro del mismo contexto natural en el que ya había situado a todos los demás organismos al publicar "El Origen de las Especies" hacía más de una década.

En noviembre de 1872 se vendieron la sorprendente cantidad (para esos años) de 5000 copias del libro de Darwin titulado "The Expression of the Emotions in Man and Animals". Junto con su libro "The Descent of Man and Selection in Relation to Sex", publicado el año anterior, constituyó el definitivo intento de Darwin por situar al hombre y sus comportamientos dentro del mismo contexto natural en el que ya había situado a todos los demás organismos al publicar "El Origen de las Especies" hacía más de una década. Como curiosidad, cabe destacar que fue uno de los primeros libros con fotografías y eso tuvo un efecto en las ganancias generadas, que se vieron reducidas debido al coste adicional. Aún así, resultó ser uno de los libros más populares de su época.

Como curiosidad, cabe destacar que fue uno de los primeros libros con fotografías y eso tuvo un efecto en las ganancias generadas, que se vieron reducidas debido al coste adicional. Aún así, resultó ser uno de los libros más populares de su época.Referencias

- Darwin, C.R. (1859) On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray.

- Darwin, C.R. (1871) The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. John Murray.

- Darwin, C.R. (1872) The Expression of the Emotions in Man and Animals. John Murray.

domingo, 27 de septiembre de 2009

Darwin como Geólogo

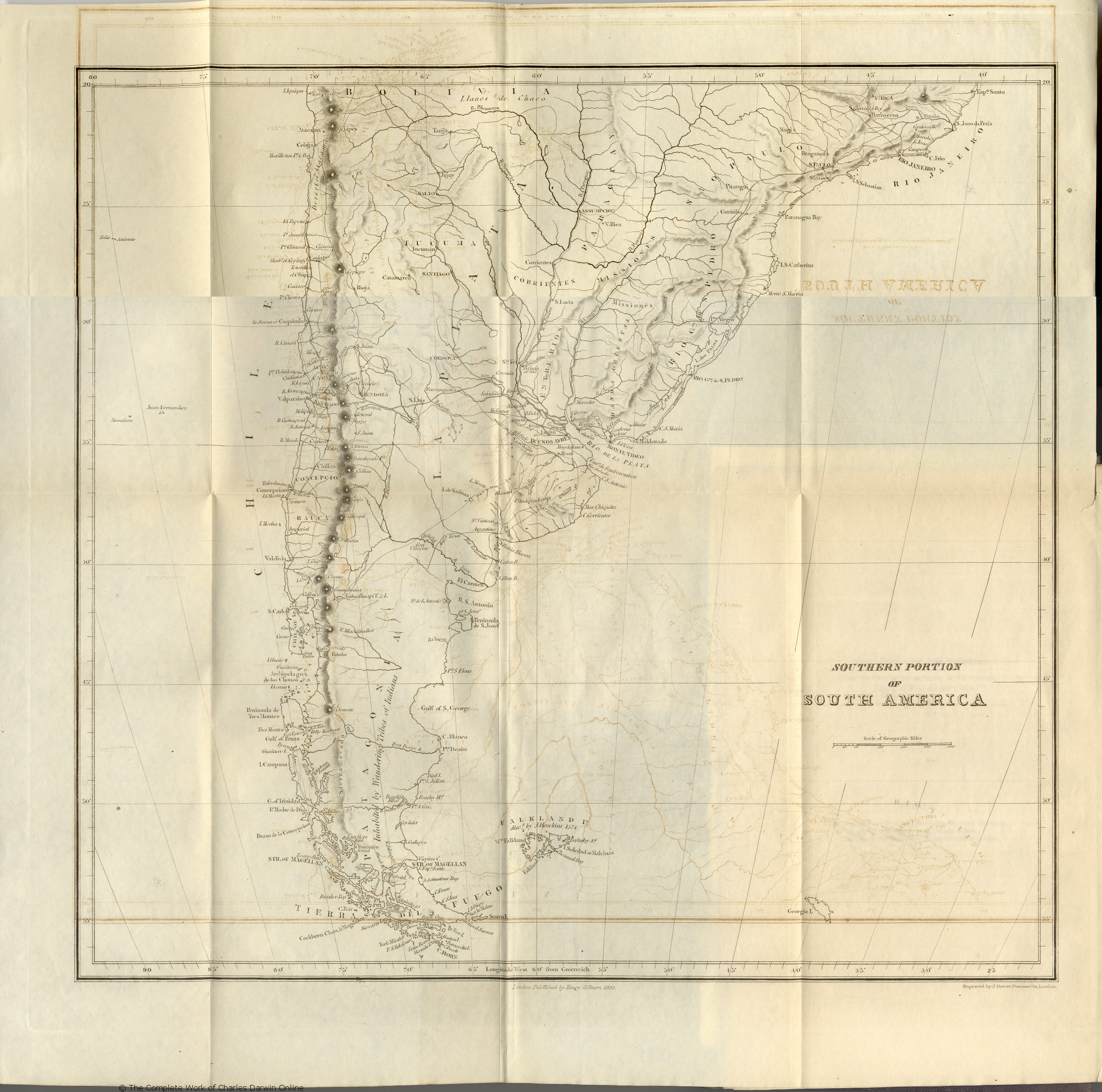

Y entre sus muchas facetas también se encontraba la de ser un avezado geólogo, lo cual quedó plenamente demostrado en 1846 cuando publicó, tal día como hoy, su gran obra sobre la Geología de Sudamérica titulada "Geological observations on South America". En este libro plasmó todas sus observaciones realizadas durante el viaje del Beagle alrededor del Cono Sur sudamericano.

Y entre sus muchas facetas también se encontraba la de ser un avezado geólogo, lo cual quedó plenamente demostrado en 1846 cuando publicó, tal día como hoy, su gran obra sobre la Geología de Sudamérica titulada "Geological observations on South America". En este libro plasmó todas sus observaciones realizadas durante el viaje del Beagle alrededor del Cono Sur sudamericano. Sin embargo, no había sido esta su primera incursión como autor en los ambitos geológicos. En los cuatro años anteriores había publicado otros dos interesantes trabajos sobre islas oceánicas (Darwin, 1842, 1844). En el primero de ellos trataba sobre los arrecifes coralinos y la distribución de los atolones, y provocó un cambio permanente en la concepción sobre la formación de estas curiosas islas oceánicas.

Sin embargo, no había sido esta su primera incursión como autor en los ambitos geológicos. En los cuatro años anteriores había publicado otros dos interesantes trabajos sobre islas oceánicas (Darwin, 1842, 1844). En el primero de ellos trataba sobre los arrecifes coralinos y la distribución de los atolones, y provocó un cambio permanente en la concepción sobre la formación de estas curiosas islas oceánicas.Un interesante editorial sobre estas cuestiones puede leerse en el pasado número de Febrero de Nature Geoscience (Vol. 2, pág. 81: 2009).

Referencias

- Darwin, C.R. (1842) The structure and distribution of coral reefs. Being the first part of the geology of the voyage of the Beagle, under the command of Capt. Fitzroy, R.N. during the years 1832 to 1836. Smith Elder and Co.

- Darwin, C. R. (1844) Geological observations on the volcanic islands visited during the voyage of H.M.S. Beagle, together with some brief notices of the geology of Australia and the Cape of Good Hope. Being the second part of the geology of the voyage of the Beagle, under the command of Capt. Fitzroy, R.N. during the years 1832 to 1836. Smith Elder and Co.

- Darwin, C.R. (1846) Geological observations on South America. Being the third part of the geology of the voyage of the Beagle, under the command of Capt. Fitzroy, R.N. during the years 1832 to 1836. Smith Elder and Co.

viernes, 28 de agosto de 2009

"El Viaje del Beagle" publicado

"El Viaje del Beagle" es un atractivo relato de viajes en el cual Darwin plasmó todo el asombro que le produjeron las faunas sudamericanas y la geología del continente meridional, sin olvidar las escalas realizadas en Nueva Zelanda, Australia y África.

- Darwin, C.R. (1839) Voyages of the Adventure and Beagle, Volume III – Journal and remarks. 1832-1836. Henry Colburn.

- Darwin, C.R. (1845) Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world, under the Command of Capt. Fitz Roy, R.N. (Second ed.). John Murray.

- FitzRoy, R. (1839) Voyages of the Adventure and Beagle, Volume II – Proceedings of the second expedition, 1831-36, under the command of Captain Robert Fitz-Roy, R.N. Henry Colburn.

- FitzRoy, R. (1839) Voyages of the Adventure and Beagle, Appendix. Henry Colburn.

- King, P.P. (1838) Voyages of the Adventure and Beagle, Volume I – Proceedings of the first expedition, 1826-30, under the command of Captain P. Parker King, R.N., F.R.S. Henry Colburn.

lunes, 29 de junio de 2009

Darwin conoció al que sería uno de los fundadores de "Nature"

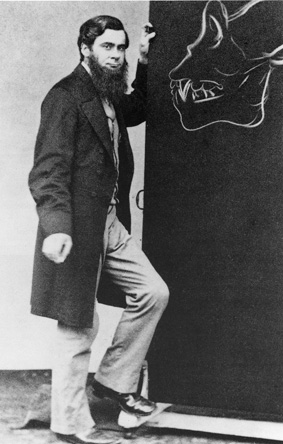

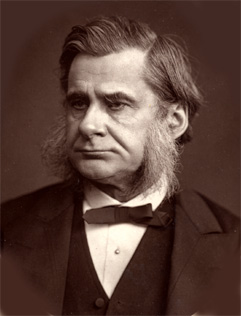

Para una biografía completa de este gran científico conviene acercarse a "The Huxley File" o, por supuesto, a la Wikipedia. Nosotros comenzaremos nuestro breve relato de la misma directamente desde ese momento que enlaza con la vida de Darwin, al cual celebramos este año como revolucionador de las ciencias naturales.

Huxley se encontraba sin trabajo en ese momento, escasito de dinero y desesperado por encontrar una posición en la comunidad científica. Ya había trabajado como naturalista y cirujano en el HMS Rattlesnake, entre 1846-1850, pero a pesar de su experiencia ninguna universidad estaba interesada en contratarle.

Con ello, finalmente Huxley otorgó credibilidad a las ideas de Darwin sobre la evolución gradual de las especies (las cuales conocía por el propio Darwin, al que desde ese primer encuentro que comentábamos más arriba le unía una fuerte amistad) e incluyó la historia evolutiva de los caballos en sus clases. De hecho, cuando finalmente se hicieron públicas las ideas de Darwin y Wallace, en 1858, Huxley afirmó rotundamente:

A partir de ese momento se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la teoría de la Evolución a través de la selección natural. En primer lugar, realizó una extremadamente favorable revisión en "The Times" de "El Origen de las Especies", el libro publicado por Darwin en 1859. A partir de ese momento hubo numerosos enfrentamientos entre los seguidores de las ideas de Darwin y sus detractores. Entre los primeros, Huxley tuvo un papel preponderante y se autoproclamó el "Bulldog de Darwin". Y ciertamente, protagonizó algunos de los debates más virulentos que se han presenciado dentro de las arenas científicas. Especialmente famoso fue el que le enfrentó al obispo Samuel Wilberforce, o las críticas escritas contra los argumentos antievolucionistas de Richard Owen.

Aparte de su fiera defensa del Darwinismo, aunque con reservas sobre el mecanismo pues sólo creía en lo que veía (Huxley era un anatomista), una de las principales aportaciones de Huxley a la teoría evolutiva fue su empeño desde el primer momento en colocar al hombre en su sitio dentro del orden natural: no somos más que una de las muchas especies producto de la Evolución. De hecho, se anticipó al propio Darwin, publicando "Evidence as to Man's place in Nature" en 1863, ¡¡¡ocho años antes de que apareciese "El Origen del Hombre"!!!

Aparte de su fiera defensa del Darwinismo, aunque con reservas sobre el mecanismo pues sólo creía en lo que veía (Huxley era un anatomista), una de las principales aportaciones de Huxley a la teoría evolutiva fue su empeño desde el primer momento en colocar al hombre en su sitio dentro del orden natural: no somos más que una de las muchas especies producto de la Evolución. De hecho, se anticipó al propio Darwin, publicando "Evidence as to Man's place in Nature" en 1863, ¡¡¡ocho años antes de que apareciese "El Origen del Hombre"!!! Desde 1864 Huxley organizó un "dining club" conocido con el nombre del Club X, un grupo de nueve amigos cuyo objetivo primordial era el avance de la Ciencia. Como órgano de difusión de sus ideas pusieron en marcha diversas publicaciones que sucesivamente fueron sustituyéndose las unas a las otras. La última y definitiva de estas revista fue "Nature", que vió la luz en 1969. Con el nacimiento de esta revista, a partir del empeño por difundir las nuevas ideas sobre la evolución por selección natural, se plantaron las semillas del sistema científico que rige de manera hegemónica en nuestros días. Durante una década fue la única revista de su estilo, hasta la aparición de su competidora norteamericana "Science" en 1880.

Desde 1864 Huxley organizó un "dining club" conocido con el nombre del Club X, un grupo de nueve amigos cuyo objetivo primordial era el avance de la Ciencia. Como órgano de difusión de sus ideas pusieron en marcha diversas publicaciones que sucesivamente fueron sustituyéndose las unas a las otras. La última y definitiva de estas revista fue "Nature", que vió la luz en 1969. Con el nacimiento de esta revista, a partir del empeño por difundir las nuevas ideas sobre la evolución por selección natural, se plantaron las semillas del sistema científico que rige de manera hegemónica en nuestros días. Durante una década fue la única revista de su estilo, hasta la aparición de su competidora norteamericana "Science" en 1880. El 29 de Junio de 1895 falleció después de haber conseguido revolucionar el sistema científico de Inglaterra y, con ello, el del mundo entero. En la actualidad la mayoría de los países siguen un sistema que se basa en una educación universitaria de gran importancia en la cual la piedra angular está constituida por profesores especialistas en su campo y cuyas carreras están regidas por la continuada publicación de sus investigaciones en revistas científicas.

El 29 de Junio de 1895 falleció después de haber conseguido revolucionar el sistema científico de Inglaterra y, con ello, el del mundo entero. En la actualidad la mayoría de los países siguen un sistema que se basa en una educación universitaria de gran importancia en la cual la piedra angular está constituida por profesores especialistas en su campo y cuyas carreras están regidas por la continuada publicación de sus investigaciones en revistas científicas.Referencias

- Darwin, C.R. (1859) On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray.

- Darwin, C.R. (1871) The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. John Murray.

- Darwin, C.R. & Wallace, A.R. (1858) On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London, Zoology, 3: 46-50.

- Huxley, T.H. (1863) Evidence as to Man's Place in Nature. Williams & Norwood.

martes, 2 de junio de 2009

Nuevo homínido en Barcelona

Se trata de un resto fósil de un macho del que se conserva parte de la cara y de la mandíbula. Coloquialmente, nuestros amigos del ICP han decidido llamarle Lluc, "el que da luz" (a la evolución humana???).

Según Moyà-Solà, "es un género de primate con una morfología craneal única y especial que ofrece información valiosa sobre el grupo del cual derivan los grandes simios actuales, los keniapitecinos".

Este rasgo único es la curiosa cara plana, más cercana a los Homo sapiens que a cualquier otro homínido, lo cuál marca una convergencia evolutiva.

Este rasgo único es la curiosa cara plana, más cercana a los Homo sapiens que a cualquier otro homínido, lo cuál marca una convergencia evolutiva.El hallazgo de este resto hace que nos preguntemos acerca del lugar de origen de los homínidos: África o Eurasia??? Según estos investigadores, los keniapitecinos salieron de África hace 15 millones de años para colonizar Eurasia. Y al parecer, comenzaron en el Mediterráneo!!! Vaya suerte han tenido los del ICP con estas migraciones curiosas de homínidos!!!!!

miércoles, 15 de abril de 2009

La “Reina Roja” y el “Bufón de la Corte”

El pasado mes de febrero el profesor Mike Benton de la Universidad de Bristol (UK) publicó en la prestigiosa revista Science una interesante revisión sobre dos modelos evolutivos muy importantes además de controvertidos, el modelo de la Reina Roja o “Red Queen” y el modelo del Bufón de la Corte o “Court Jester” y el papel que tienen los factores tanto bióticos como abióticos en la diversidad de las especies a lo largo del tiempo:

Benton, M.J. (2009) The Red Queen and the Court Jester: Species diversity and the Role of Biotic and Abiotic Factors through Time. Science, 323: 728-32.

Benton, M.J. (2009) The Red Queen and the Court Jester: Species diversity and the Role of Biotic and Abiotic Factors through Time. Science, 323: 728-32. El modelo de la Reina Roja o "Red Queen model" fue propuesto por Leigh Van Valen (1973) tomando su nombre del cuento de Lewis Carrol, "Alicia a través del espejo" (continuación de "Alicia en el País de las Maravillas"). El concepto describe cómo las especies deben mejorar de forma continua, sólo para mantener el status quo (estado del momento actual) con su entorno. Es un concepto darwiniano donde los factores bióticos, muy especialmente la competencia y predación entre las especies, son el principal motor de la evolución. Un ejemplo clásico es la evolución fisiológica entre un predador y su presa; la presa corre cada vez más rápido para que el predador que le persigue no le alcance, mientras, éste correrá cada vez más para poder seguir alimentándose de esa presa. Así, el modelo de la Reina Roja opera en ecosistemas locales que se mueven en cortos espacios de tiempo y prevalece en el organismo a nivel de especie.

El modelo de la Reina Roja o "Red Queen model" fue propuesto por Leigh Van Valen (1973) tomando su nombre del cuento de Lewis Carrol, "Alicia a través del espejo" (continuación de "Alicia en el País de las Maravillas"). El concepto describe cómo las especies deben mejorar de forma continua, sólo para mantener el status quo (estado del momento actual) con su entorno. Es un concepto darwiniano donde los factores bióticos, muy especialmente la competencia y predación entre las especies, son el principal motor de la evolución. Un ejemplo clásico es la evolución fisiológica entre un predador y su presa; la presa corre cada vez más rápido para que el predador que le persigue no le alcance, mientras, éste correrá cada vez más para poder seguir alimentándose de esa presa. Así, el modelo de la Reina Roja opera en ecosistemas locales que se mueven en cortos espacios de tiempo y prevalece en el organismo a nivel de especie. El modelo del Bufón de la Corte o "Court Jester model" describe una evolución guiada por las condiciones externas, perturbaciones físico-ambientales tales como el cambio climático o procesos tectónicos. Son eventos que siguen patrones globales a lo largo de cientos y millones de años.

El modelo del Bufón de la Corte o "Court Jester model" describe una evolución guiada por las condiciones externas, perturbaciones físico-ambientales tales como el cambio climático o procesos tectónicos. Son eventos que siguen patrones globales a lo largo de cientos y millones de años.Partiendo de estos modelos evolutivos Benton estudia la importancia que tienen los factores bióticos y abióticos en la diversidad de la especies a lo largo del tiempo. Es interesante ver cómo explica la dificultad de encontrar un patrón global de diversificación, ya que un gran inconveniente es la posible diferencia en la diversidad de vida del fondo marino respecto de la zona continental. Es decir, los resultados obtenidos en un estudio paleontológico del registro marino no podrían ser generalizado a escala global porque podría ser erróneo.

Nos describe la importancia de los diferentes estudios macroecológicos, bien utilicen una metodología taxonómica o filogenética para estudiar la diversidad de las especies. Así, los estudios taxonómicos paleontológicos son de gran interés para ver la correlación entre la diversidad de especies y muchos otros factores sean bióticos o abióticos. Mientras que los estudios que realizan un análisis filogenético comparativo dan respuesta a la dinámica entre clados, la riqueza de las especies o el origen de las novedades evolutivas dentro de un linaje.

Courtyard San José Escazu y Tanzania

Benton destaca dos estudios macroevolutivos (Hernández Fernández & Vrba, 2005; Moreno Bofarull et al., 2008), principalmente porque en sus análisis comparan taxones similares pero con una historia evolutiva diferente, característica que nos permite analizar la diversidad de las especies a lo largo del tiempo. Ambos estudios utilizan los mamíferos terrestres ya sea en el continente africano (Hernández Fernández & Vrba, 2005) o sudamericano (Moreno Bofarull et al., 2008) con el fin de demostrar la Hipótesis del uso de los recursos (Vrba, 1987), incluida dentro de la Teoría del Hábitat (Vrba, 1992), objetivo que consiguen al demostrar cómo los factores abióticos como el clima o los movimientos tectónicos afectan a la diversidad de las especies. Ambos trabajos entrarían dentro del modelo evolutivo de “Court Jester”.

Un idea interesante que sacamos de esta publicación es como la evolución vista desde cerca es un conjunto de interacciones bióticas dentro de un ecosistema determinado (“Red Queen model”) y vista desde lejos es el entorno y los cambios que este sufre a lo largo del tiempo, los llamados factores abióticos, los que dirigen los grandes patrones de la biodiversidad en la Tierra (“Court Jester model”).

- Barnosky, A.D. (2001) Distinguising the effects of the Red Queen and Court Jester on Micene Mammals evolution in the northern Rocky Mountains. Journal of Vertebrate Paleontology, 21: 172-185.

- Hernández Fernández, M. & Vrba E.S. (2005) Macroevolutionary processes and biomic specialization: testing the resource-use hypothesis. Evolutionary Ecology, 19: 199-219 (PDF).

- Moreno Bofarull, A., Arias Royo, A., Hernández Fernández, M., Ortiz-Jaureguizar, E. & Morales, J. (2008) Influence of continental history on the ecological specialization and macroevolutionary processes in the mammalian assemblage of South America: Differences between small and large mammals. BMC Evolutionary Biology, 8: 97 (PDF).

- Van Valen, L. (1973) A new evolutionary law. Evolutionary Theory, 1: 1-30.

- Vrba, E. S. (1987) Ecology in relation to speciation rates: some case histories of Miocene-Recent mammal clades. Evolutionary Ecology, 1: 283-300.

- Vrba, E.S. (1992) Mammals as a key to Evolutionary Theory. Journal of Mammalogy, 73: 1-28.

viernes, 27 de marzo de 2009

20 años de la WWW

Este mes se ha cumplido el vigésimo aniversario de la invención de esta red internacional de flujo de información, la Red. Tim Berners-Lee, considerado el padre de la WWW, fue capaz de ver y desarrollar el gran potencial que se podía desencadenar cuando se conectasen los datos contenidos en numerosos sistemas operativos dispersos por todo el mundo. Una charla al respecto puede verse aquí.

Este mes se ha cumplido el vigésimo aniversario de la invención de esta red internacional de flujo de información, la Red. Tim Berners-Lee, considerado el padre de la WWW, fue capaz de ver y desarrollar el gran potencial que se podía desencadenar cuando se conectasen los datos contenidos en numerosos sistemas operativos dispersos por todo el mundo. Una charla al respecto puede verse aquí.Desde esos primeros años, ahora nos encontramos en plena efervescencia de la segunda versión de de la Red, la conocida como Web 2.0, en la que el énfasis ha sido trasladado de unos pocos gestores de la información hacia el público general que ahora es capaz de generar toneladas de bits de información a través de aplicaciones como los blogs, las redes sociales, las wikis o los portales de páginas web. Y la siguiente etapa parece ser que vendrá determinada por la accesibilidad de los datos en bruto...

Todo ello ha incrementado la conectividad de la Red y está teniendo un gran impacto en cómo todos aquellos sectores implicados en el trabajo científico se ven obligados a manejar la información (buscar, organizar, almacenar, compartir...). Y quizás una de las más importantes modificaciones ha sido el desarrollo de multitud de programas para la organización de la bibliografía, que ha pasado de estar integrada por un amasijo de separatas y polvorientas fotocopias a ser básicamente una multitud inestimable de miles de archivos PDF en la que puedes llegar a perderte incluso cuando trabajas con el mayor grado de organización. Por ello, algunas de las aplicaciones más queridas por los investigadores son las que permiten un rápido acceso a la información conectando directamente los buscadores bibliográficos con los archivos que continenen la información buscada. Desde el consabido EndNote, comercializado desde hace más de quince años, las nuevas generaciones empiezan a utilizar aplicaciones gratuitas on-line como:

Todo ello ha incrementado la conectividad de la Red y está teniendo un gran impacto en cómo todos aquellos sectores implicados en el trabajo científico se ven obligados a manejar la información (buscar, organizar, almacenar, compartir...). Y quizás una de las más importantes modificaciones ha sido el desarrollo de multitud de programas para la organización de la bibliografía, que ha pasado de estar integrada por un amasijo de separatas y polvorientas fotocopias a ser básicamente una multitud inestimable de miles de archivos PDF en la que puedes llegar a perderte incluso cuando trabajas con el mayor grado de organización. Por ello, algunas de las aplicaciones más queridas por los investigadores son las que permiten un rápido acceso a la información conectando directamente los buscadores bibliográficos con los archivos que continenen la información buscada. Desde el consabido EndNote, comercializado desde hace más de quince años, las nuevas generaciones empiezan a utilizar aplicaciones gratuitas on-line como: La velocidad de búsqueda y manejo de la información es la que ahora mismo parece dominar el panorama de internet... pero me asalta una duda... ¿cúanta información podemos llegar a asimilar de manera viable? Yo creo que hace mucho que superé mi límite... y esto me ha vuelto cada vez más especializado y selectivo en lo que leo pues mi tiempo no puede extenderse más allá de las 24 horas que tiene un día... ¿Éste incremento en la información nos está haciendo perder la capacidad de obtener una visión de conjunto?

La velocidad de búsqueda y manejo de la información es la que ahora mismo parece dominar el panorama de internet... pero me asalta una duda... ¿cúanta información podemos llegar a asimilar de manera viable? Yo creo que hace mucho que superé mi límite... y esto me ha vuelto cada vez más especializado y selectivo en lo que leo pues mi tiempo no puede extenderse más allá de las 24 horas que tiene un día... ¿Éste incremento en la información nos está haciendo perder la capacidad de obtener una visión de conjunto?

martes, 17 de marzo de 2009

Sobre grillos y Evolución en las montañas de Africa

Voje, K.L., Hemp, C., Flagstad, O., Saetre, G.-P. & Stenseth, N.C. (2009) Climatic change as an engine for speciation in flightless Orthoptera species inhabiting African mountains. Molecular Ecology, 18 (1): 93-108.

Voje, K.L., Hemp, C., Flagstad, O., Saetre, G.-P. & Stenseth, N.C. (2009) Climatic change as an engine for speciation in flightless Orthoptera species inhabiting African mountains. Molecular Ecology, 18 (1): 93-108.La historia comienza en las vastas planicies del Este de África en donde también podemos encontrar alguna de las más bellas montañas del planeta, por su aislamiento volcánico y sus nevadas cumbres dentro de un entorno tropical paradisiaco... (aunque habría que preguntarles a los ñues que cruzan el Mara infestado de cocodrilos si realmente es tan paradisiaco).

Kjetyl L. Voje y sus colaboradores se dedicaron a estudiar las relaciones de parentesco entre un grupo de grillos que presenta especies tanto en los bosques montanos de diversos macizos montañosos de África Oriental como en las áreas de sabana circundante. La idea de partida era comprobar si las fluctuaciones climáticas del Plio-Pleistoceno generaron fragmentación ecológica y el asociado aislamiento de poblaciones y, finalmente, aparición de nuevas especies.

Los resultados obtenidos por estos investigadores indican la existencia de dos radiaciones con características muy diferentes.

La primera sólo estuvo protagonizada por los linajes de grillos que ahora se consideran especialistas de sabana, y tuvo lugar hace entre unos 4 y 6 millones de años, solapándose en el tiempo con la expansión global de las gramíneas de tipo C4, dominantes en las sabanas actuales. Estos hechos podrían relacionarse de dos maneras diferentes y complementarias. Por un lado, la aparición de nuevos nichos ecológicos asociados a la expansión de un nuevo grupo de plantas dominantes en las incipientes sabanas africanas durante el final del Mioceno y el principio del Plioceno tendría como consecuencia que las especies de grillos capacitadas para ocupar estos nichos se expandieran y dieran lugar a diferentes variedades (nuevas especies). Por otro lado, la sustitución de las plantas C3 por plantas C4 en estos ambientes pudo tener como consecuencia la extinción de muchas especies animales asociadas a las C3 (entre ellas varios grillos) y los supervivientes (otros grillos diferentes) pudieron ocupar los nichos vacantes y generar numerosas especies adicionales.

La primera sólo estuvo protagonizada por los linajes de grillos que ahora se consideran especialistas de sabana, y tuvo lugar hace entre unos 4 y 6 millones de años, solapándose en el tiempo con la expansión global de las gramíneas de tipo C4, dominantes en las sabanas actuales. Estos hechos podrían relacionarse de dos maneras diferentes y complementarias. Por un lado, la aparición de nuevos nichos ecológicos asociados a la expansión de un nuevo grupo de plantas dominantes en las incipientes sabanas africanas durante el final del Mioceno y el principio del Plioceno tendría como consecuencia que las especies de grillos capacitadas para ocupar estos nichos se expandieran y dieran lugar a diferentes variedades (nuevas especies). Por otro lado, la sustitución de las plantas C3 por plantas C4 en estos ambientes pudo tener como consecuencia la extinción de muchas especies animales asociadas a las C3 (entre ellas varios grillos) y los supervivientes (otros grillos diferentes) pudieron ocupar los nichos vacantes y generar numerosas especies adicionales. La segunda radiación tuvo lugar hace unos 800.000 años, coincidiendo con una de las mayores glaciaciones del Pleistoceno, y sólo aparecieron nuevas especies dentro de los linajes habitantes de las zonas forestales. Los resultados del trabajo indican que la mayoría de las especies habitantes de estos bosques, que se encuentran repartidos por las diferentes zonas montañosas y volcanes del Este de África, tuvieron un origen bastante reciente aunque derivan de ancestros miocenos. Los autores lo asocian con la progresiva retracción de los ambientes forestales en esta región africana durante los últimos millones de años, hasta una situación en la cual el hábitat boscoso original quedó fragmentado y sólo permanecieron refugios de este tipo de ambientes en las zonas montañosas. Esta fragmentación de las poblaciones de grillos tuvo como consecuencia inevitable la formación de barreras genéticas y la especiación, generando especies típicas y endémicas de cada montaña.

La segunda radiación tuvo lugar hace unos 800.000 años, coincidiendo con una de las mayores glaciaciones del Pleistoceno, y sólo aparecieron nuevas especies dentro de los linajes habitantes de las zonas forestales. Los resultados del trabajo indican que la mayoría de las especies habitantes de estos bosques, que se encuentran repartidos por las diferentes zonas montañosas y volcanes del Este de África, tuvieron un origen bastante reciente aunque derivan de ancestros miocenos. Los autores lo asocian con la progresiva retracción de los ambientes forestales en esta región africana durante los últimos millones de años, hasta una situación en la cual el hábitat boscoso original quedó fragmentado y sólo permanecieron refugios de este tipo de ambientes en las zonas montañosas. Esta fragmentación de las poblaciones de grillos tuvo como consecuencia inevitable la formación de barreras genéticas y la especiación, generando especies típicas y endémicas de cada montaña.

Con este trabajo, Voje y sus colaboradores se unen a la plétora de estudiosos (muchos de ellos paleontólogos de mamíferos) que abogan por la importante influencia de los cambios climáticos como promotores del origen de nuevas especies.

jueves, 5 de marzo de 2009

El Origen del Hombre

A principios de marzo de 1871 se publicaron los dos volúmenes de "El Origen del Hombre", al razonable precio de 24 chelines.

A principios de marzo de 1871 se publicaron los dos volúmenes de "El Origen del Hombre", al razonable precio de 24 chelines.Como su obra predecesora, "El Origen de las Especies", tuvo un éxito inmediato, pero con la increible diferencia de que ya no hubo una fuerte oposición por parte de la jerarquía eclesiástica y apenas ninguna crítica dentro del estamento científico. En poco más de una década el origen común de todas las especies del planeta a través de la selección natural y sin intervención divina se había convertido en paradigma científico.

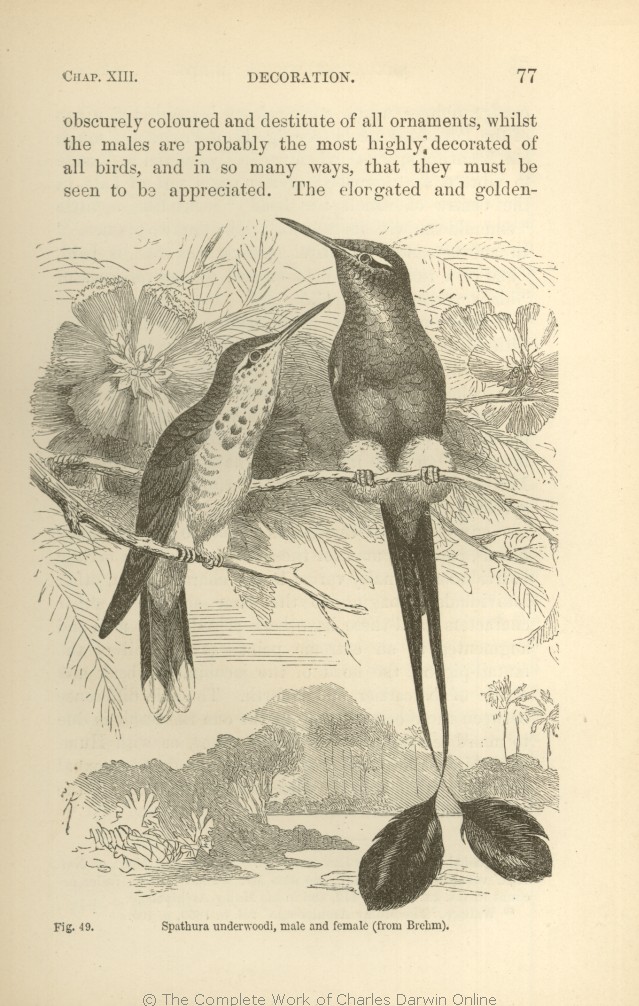

Además de relacionar el origen de nuestra especie con el de todas las demás existentes en el globo, en este libro Darwin también desarrolló las ideas referentes a la selección sexual, según las cuales muchas de las características más vistosas que podemos ver en los animales y que permiten diferenciar los sexos a simple visa han sido desarrolladas como medios para la atracción del sexo opuesto.

Además de relacionar el origen de nuestra especie con el de todas las demás existentes en el globo, en este libro Darwin también desarrolló las ideas referentes a la selección sexual, según las cuales muchas de las características más vistosas que podemos ver en los animales y que permiten diferenciar los sexos a simple visa han sido desarrolladas como medios para la atracción del sexo opuesto.- Darwin, C.R. (1871) The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. John Murray.

Para terminar, aquí os dejo con este video (sobre el que me dió la pista Dinochick) el cual ejemplifica muy bien, y de una manera inesperada, nuestra posición en el mundo: