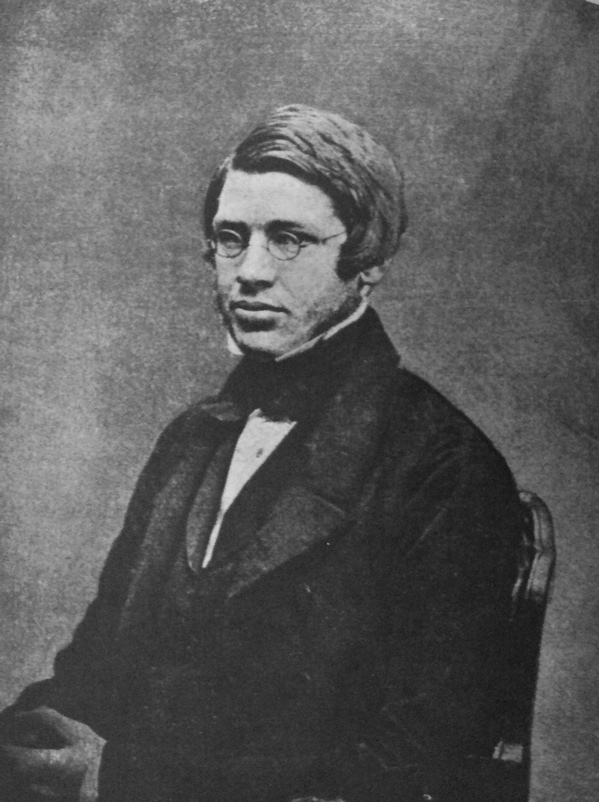

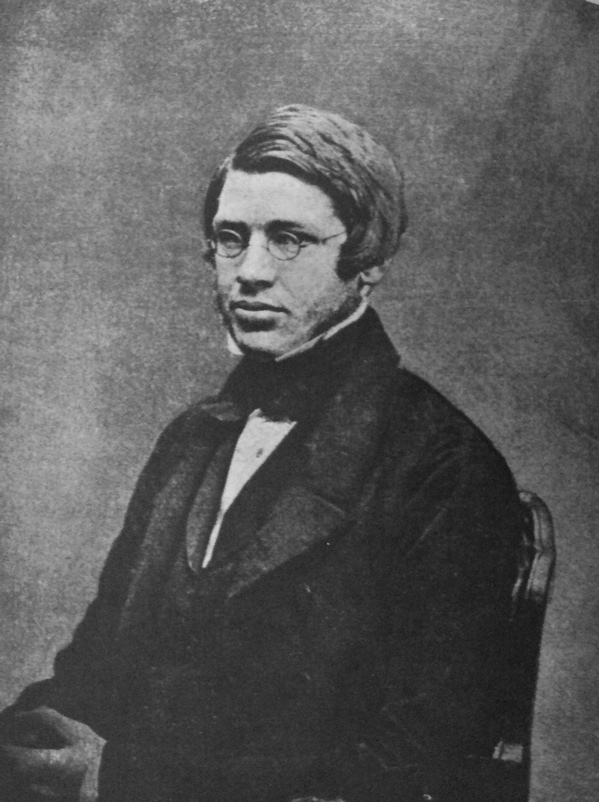

En el Año de Darwin no deberíamos olvidarnos de otro científico cuya importancia para el desarrollo de la Teoría Evolutiva fue, al menos, tan grande como la del propio Darwin.

Alfred Russel Wallace (1823-1913)

Su vida como naturalista de Mundo comenzó en 1848, cuando inspirado por sus lecturas de los viajes de exploración de

Humboldt,

Edwards o el propio

Darwin, decidió embarcarse rumbo a Brasil, con la intención de recolectar especímenes de insectos en la selva amazónica y probar sus ideas acerca de la transmutación de las especies (que por aquel entoces estaba de moda gracias a

Lamarck o a

Darwin abuelo). Durante cuatro años estuvo Wallace recorriendo la Amazonía, recolectado especímenes y tomando notas sobre la geografía, la flora y fauna y los pueblos indígenas. En ese tiempo observó que las barreras geográficas (tales como los mayores ríos de la cuenca amazónica) a menudo actuaban como límites de distribución de especies muy cercanamente emparentadas. Tras su regreso a Inglaterra escribió diversos artículos y libros sobre esta expedición. En uno de estos trabajos (Wallace, 1852) se hizo la siguiente pregunta: "

Are very closely allied species ever separated by a wide interval of country?", la cual ya mostraba su profundo interés por la Biogeografía y su interelación con la Evolución. También aprovechó para preparar la siguiente expedición, que le convertiría en un científico reconocido en el mundo entero hasta nuestros días.

En 1854 inició su famosa travesía por Indonesia y Malasia. Sus observaciones acerca de las profundas diferencias que se pueden observar entre las islas orientales y las occidentales de estos archipiélagos le llevaron a proponer la existencia de un marcado límite biogegráfico cruzando Indonesia de Sur a Norte, la conocida como

"Línea de Wallace", que separa las regiones biogeográficas Oriental y Australiana.

En años posteriores a su regreso de este viaje escribió un libro que se convirtió en el manual de referencia de todo biogeografo, "

The Geographical Distribution of Animals" (Wallace, 1876) hasta mediados del siglo XX. En los dos volúmenes que componen este libro, Wallace dividió la superficie terrestre en las seis regiones zoogeográficas que todavía se usan en la actualidad.

Volviendo al relato de su viaje por el archipiélago indomalayo, durante el mismo escribió "

On the Law which has regulated the Introduction of Species" (Wallace, 1855) en el cual concluye que "

every species has come into existence coincident both in space and time with a closely allied species" respondiendo a su anterior pregunta sobre la distribución geográfica de las especies emparentadas y avanzando en las cuestones evolutivas que tanto le preocupaban. La aparición del artículo hizo que los amigos de Darwin urgieran a este a publicar su obra largamente gestada sobre Evolución, para que pudiera claramente establecer su prioridad sobre el concepto. Mientras tanto Wallace sigió trabajando en su investigación biogeográfica del archipiélago indomalayo y convenciéndose de la realidad de los procesos evolutivos. Más adelante, escribiría en su autobiografía (Wallace, 1905):

"The problem then was not only how and why do species change, but how and why do they change into new and well defined species, distinguished from each other in so many ways; why and how they become so exactly adapted to distinct modes of life; and why do all the intermediate grades die out (as geology shows they have died out) and leave only clearly defined and well marked species, genera, and higher groups of animals?"

Como queda claro en esta aseveración, a Wallace ya no le preocupaba si la Evolución tenía lugar... eso era algo que para él estaba sobradamente claro. Él había avanzado hacia la preocupación por los procesos que regulaban esa evolución.

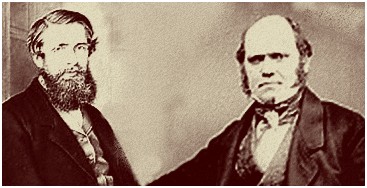

Durante esos años Darwin y Wallace mantuvieron una asidua correspondencia y en Febrero de 1858 Wallace le envió el manuscrito inédito de

"On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From the Original Type", con la petición de que lo revisara. En este trabajo Wallace esbozaba los mecanismos evolutivos que dan lugar a la divergencia de distintas especies debido a las presiones ambientales. Darwin quedó impresionado por el trabajo; y también se dió cuenta de que era muy similar a la teoría que él mismo había estado desarrollando durante 20 años, pero que todavía no había publicado. En Julio de ese mismo año, Lyell y Hooker presentaron los estudios de Darwin y Wallace en un

congreso de la Linnean Society of London, uniendo al trabajo de Wallace algunos extractos de un ensayo de Darwin, una carta escrita en 1857 sobre el tema y algunos otros escritos que marcaban la prioridad de Darwin sobre la cuestión. Wallace aceptó este arreglo, contento de que se le hubiera incluido como co-autor de la presentación (

Darwin & Wallace, 1858), pues sabía que el estatus científico de Darwin era mucho más elevado que el suyo y era improbable que sin su colaboración se hubieran tomado en cuenta sus ideas sobre la Evolución. Sin embargo ahora alcanzarían fama internacional con la publicación al año siguiente del "

Origen de las Especies" de Darwin (1859), donde es uno de los científicos más citados por sus trabajos sobre las especies del Amazonas e Indomalasia.

En 1862 Wallace regresó nuevamente a Inglaterra, donde dedicó gran parte de su tiempo a escribir nuevos trabajos y dar conferencias en diversas sociedades científicas sobre sus descubrimientos y sobre la valided de la selección natural. En 1912, publicó el libro "

Darwinism" en donde propuso un escenario de especiación que, a través de la selección natural, permitía el desarrollo de barreras frente a la hibridación entre especies. Según este escenario, cuando dos poblaciones de una especie han divergido más allá de un cierto punto, cada una adaptándose a unas condiciones ambientales particulares, los híbridos están peor adaptados que cualquiera de sus parentales y, por ello, son más proclives a no sobrevivir. De esta manera los individuos que evitan apareamientos híbridos tenderán a tener una descendencia mejor adaptada y con mayores probabilidades de supervivencia, aumentado el aislamiento reproductivo de cada especie. De ahí que numerosas especies hagan un esfuerzo superlativo a la hora de atraer a sus parejas y diferenciarse de otras especies similares, como Wallace pudo comprobar, por ejemplo, en las aves del paraiso. Esto es lo que ha llegado a conocerse como el

Efecto Wallace y actualmente se acepta como uno de los procesos potencialmente importantes en el desarrollo de nuevas especies.

Aunque esencialmente las visiones de Wallace y Darwin sobre la Evolución eran muy similares, también se podían apreciar diferencias. Mientras Darwin enfatizaba la competencia entre individuos para incrementar la supervivencia y la reproducción como el principal motor evolutivo, Wallace daba mayor preponderancia a la biogeografía y las presiones ambientales sobre las especies. Estas dos visiones de los procesos evolutivos siguen vivas en nuestros días y son motivo de discusión dentro de los ámbitos científicos, con la primera idea encarnada en la hipótesis de la

Reina Roja de

Leigh Van Valen (1973) y la segunda visión recogida dentro de las hipótesis de los

Pulsos de Cambio o del Uso de los Recursos de

Elisabeth S. Vrba (1980, 1987, 1992, 1995, 2005).

Referencias- Darwin, C.R. (1859) On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray.

- Darwin, C.R. & Wallace, A.R. (1858) On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London, Zoology, 3: 46-50.

- Van Valen, L. (1973) A new evolutionary law. Evolutionary Theory, 1: 1-30.

- Vrba, E.S. (1980) Evolution, species, and fossils: How does life evolve? South African Journal of Science, 76: 61-84.

- Vrba, E.S. (1987) Ecology in relation to speciation rates: some case histories of Miocene-Recent mamal. clades. Evolutionary Ecology, 1: 283-300.

- Vrba, E.S. (1992) Mammals as a key to evolutionary theory. Journal of Mammalogy, 73: 1-15.

- Vrba, E.S. (1995) On the connections between paleoclimate and evolution. En: Paleoclimate and Evolution with emphasis on Human Origins (eds.: E. S. Vrba, G. H. Denton, T. C. Partridge & L. H. Burckle), pp. 24-45. Yale University Press.

- Vrba, E.S. (2005) Mass turnover and heterochrony events in response to physical change Paleobiology, 31 (2): 157-174.

- Wallace, A.R. (1852) On the Monkeys of the Amazon. Proceedings of the Zoological Society of London, 20: 107-110.

- Wallace, A.R. (1855) On the Law which has regulated the Introduction of Species. Annals and Magazine of Natural History, 16: 184-196.

- Wallace, A.R. (1876) The Geographical Distribution of Animals: With a Study of the Relations of Living and Extinct Faunas as Elucidating the Past Changes of the Earth's Surface. Harper and brothers.

- Wallace, A.R. (1912) Darwinism: An Exposition of the Theory of Natural Selection, with Some of Its Applications. Macmillan.

- Wallace, A.R. (1905) My Life: A Record of Events and Opinions. Chapman & Hall.

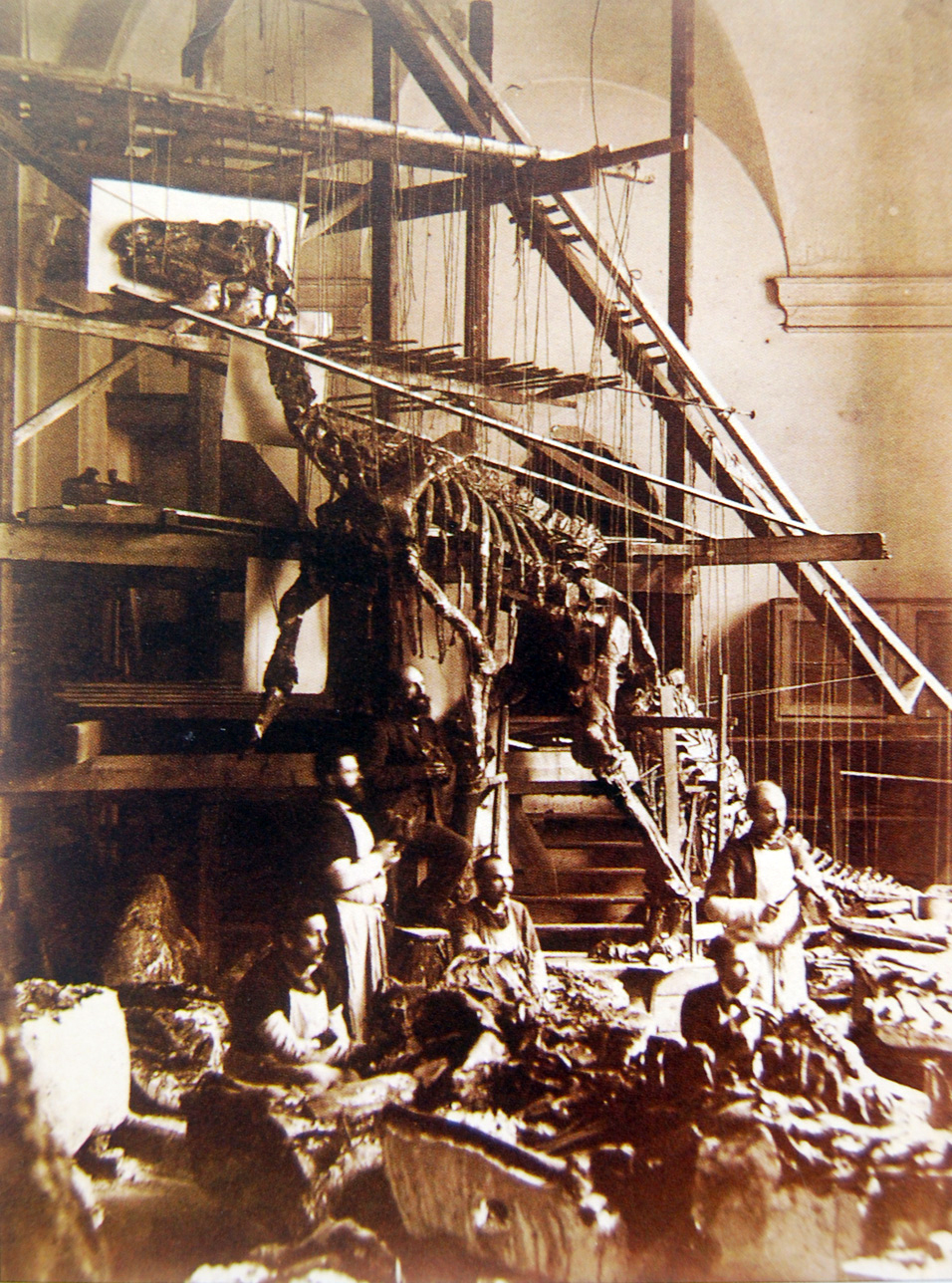

Si hace unas semanas os invitábamos a venir a la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM para visitar la nueva y flamante exposición del Departamento de Paleontología, hoy os comunicamos una nueva excusa para visitarla.

Si hace unas semanas os invitábamos a venir a la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM para visitar la nueva y flamante exposición del Departamento de Paleontología, hoy os comunicamos una nueva excusa para visitarla. En la actualidad nos encontramos en una fase de consolidación de las diferentes áreas de la Paleontología, dirigiéndonos hacia la transición a una fase de mayor integración entre ellas. Además, continuará la presente tendencia hacia la desaparición de barreras frente a otras disciplinas dentro de las Ciencias de la Tierra y la Vida, como puede observarse, por ejemplo, en la proliferación de aproximaciones holísticas al sistema global que incluye Litosfera, Biosfera, Hidrosfera y Atmósfera, lo que se ha dado en llamar “Sistema Tierra” o Geobiosfera, o con la creciente colaboración entre biólogos moleculares y paleontólogos para el desarrollo de filogenias de consenso (Asher, 2009) y de lo que se ha denominado Paleontología molecular (Schweitzer, 2003). La Paleontología también tendrá una gran influencia en el futuro progreso de la biología del desarrollo, la tan conocida evo-devo, proporcionando ejemplos de procesos ontogénicos en multitud de nodos basales del Árbol de la Vida, así como argumentos para entender el desarrollo de diferentes fenotipos o, por ejemplo, la influencia de los condicionantes ambientales en la ocupación de los morfoespacios teóricos (Jablonski, 2009). Finalmente, el nuevo campo de estudio que constituye la Paleohistología supondrá una renovación de las ideas acerca de, por ejemplo, la fisiología y los ciclos vitales de las especies extintas (Köhler & Moyà-Solà, 2009).

En la actualidad nos encontramos en una fase de consolidación de las diferentes áreas de la Paleontología, dirigiéndonos hacia la transición a una fase de mayor integración entre ellas. Además, continuará la presente tendencia hacia la desaparición de barreras frente a otras disciplinas dentro de las Ciencias de la Tierra y la Vida, como puede observarse, por ejemplo, en la proliferación de aproximaciones holísticas al sistema global que incluye Litosfera, Biosfera, Hidrosfera y Atmósfera, lo que se ha dado en llamar “Sistema Tierra” o Geobiosfera, o con la creciente colaboración entre biólogos moleculares y paleontólogos para el desarrollo de filogenias de consenso (Asher, 2009) y de lo que se ha denominado Paleontología molecular (Schweitzer, 2003). La Paleontología también tendrá una gran influencia en el futuro progreso de la biología del desarrollo, la tan conocida evo-devo, proporcionando ejemplos de procesos ontogénicos en multitud de nodos basales del Árbol de la Vida, así como argumentos para entender el desarrollo de diferentes fenotipos o, por ejemplo, la influencia de los condicionantes ambientales en la ocupación de los morfoespacios teóricos (Jablonski, 2009). Finalmente, el nuevo campo de estudio que constituye la Paleohistología supondrá una renovación de las ideas acerca de, por ejemplo, la fisiología y los ciclos vitales de las especies extintas (Köhler & Moyà-Solà, 2009).