En la actualidad nos encontramos en una fase de consolidación de las diferentes áreas de la Paleontología, dirigiéndonos hacia la transición a una fase de mayor integración entre ellas. Además, continuará la presente tendencia hacia la desaparición de barreras frente a otras disciplinas dentro de las Ciencias de la Tierra y la Vida, como puede observarse, por ejemplo, en la proliferación de aproximaciones holísticas al sistema global que incluye Litosfera, Biosfera, Hidrosfera y Atmósfera, lo que se ha dado en llamar “Sistema Tierra” o Geobiosfera, o con la creciente colaboración entre biólogos moleculares y paleontólogos para el desarrollo de filogenias de consenso (Asher, 2009) y de lo que se ha denominado Paleontología molecular (Schweitzer, 2003). La Paleontología también tendrá una gran influencia en el futuro progreso de la biología del desarrollo, la tan conocida evo-devo, proporcionando ejemplos de procesos ontogénicos en multitud de nodos basales del Árbol de la Vida, así como argumentos para entender el desarrollo de diferentes fenotipos o, por ejemplo, la influencia de los condicionantes ambientales en la ocupación de los morfoespacios teóricos (Jablonski, 2009). Finalmente, el nuevo campo de estudio que constituye la Paleohistología supondrá una renovación de las ideas acerca de, por ejemplo, la fisiología y los ciclos vitales de las especies extintas (Köhler & Moyà-Solà, 2009).

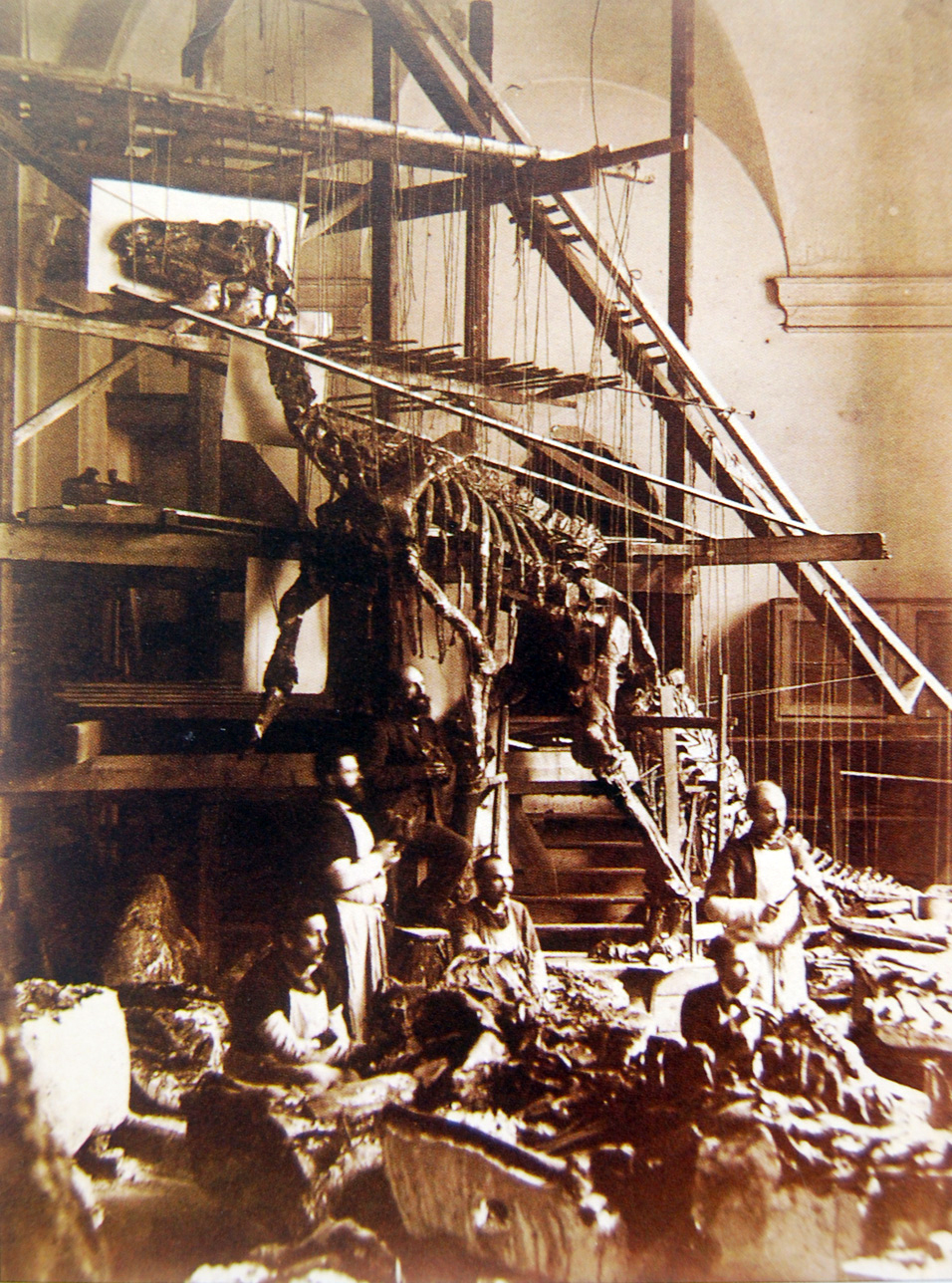

No obstante, creo necesario recalcar que el tratamiento sistemático de especímenes recolectados en el campo y organizados en las colecciones de los museos para su posterior análisis constituye los cimientos en los que se apoya la Paleontología, de un modo tan crucial como para cualquier otra disciplina basada en datos neontológicos. Por tanto, este tipo de estudios debe continuar de manera tan enérgica como hasta ahora, y así poder abordar con ciertas garantías de éxito la tarea de explorar las nuevas líneas de investigación que se desarrollen a medio plazo. Esas nuevas áreas de trabajo quizás se pudieran resumir, sin pretensión de ser exhaustivos, en una serie de puntos principales que probablemente serán preponderantes en el progreso futuro de los estudios paleontológicos.

En primer lugar, podemos mencionar la continuidad de los estudios de la evolución biológica, cuestión que sigue siendo un tema de máxima actualidad. Los fósiles constituyen la documentación tangible de la existencia de procesos evolutivos, y el desarrollo de bases de datos globales asociadas de manera evidente a especímenes concretos en colecciones de museos, incluyendo no sólo cuestiones de tipo sistemático y temporal sino también datos geográficos explícitos, permitirá un mayor grado de integración de esta información en nuestras aproximaciones al funcionamiento de la evolución. Del mismo modo, la integración de todos estos datos paleontológicos en el desarrollo de un consenso sobre el “Árbol de la Vida” permitirá un mejor conocimiento de los procesos evolutivos a través del uso de las metodologías propias de los estudios comparativos basados en técnicas estadísticas de “corrección filogenética” (Brusatte et al., 2011). Igualmente, una aplicación explícita de técnicas de análisis comparativo a nivel geográfico y temporal permitirá valorar la regularidad de los procesos evolutivos en determinadas circunstancias, por medio de la comparación de sucesiones bióticas de áreas alejadas o en periodos temporales diferentes. Particularmente, interesante resultará el desarrollo de los estudios sobre evolución de comunidades (van der Meulen et al., 2005; Boucot, 2009), que superan las nociones sistemáticas a nivel de especie para tratar de comprender cómo los procesos evolutivos actúan a escala de comunidad.

En relación con el contexto temporal y geográfico de los procesos evolutivos, cada vez resulta más patente la importancia de la paleoclimatología, lo cual se une al interés cada vez más marcado por el conocimiento de los procesos de cambio ambiental en relación con el calentamiento global en el que nos encontramos inmersos en la actualidad. El estudio de pasados análogos ambientales a nuestra situación actual nos permitiría conocer el comportamiento de los ecosistemas y las especies ante situaciones de cambio climático global (Blois & Hadly, 2009) y así predecir las posibles consecuencias ecológicas e incluso evolutivas que se pueden esperar en un futuro (Barnosky, 2009; Dietl & Flessa, 2009; Willis & Bhagwat, 2010). De esta manera se podrán elaborar políticas de conservación de especies frente al cambio climático, por medio de políticas de gestión de reubicaciones o de desarrollo de corredores ecológicos eficientes en una situación de cambio climático, o mediante la tipificación de características propias de especies con tendencia a extinguirse, permitiendo la temprana identificación de las especies actuales que en función de las mismas debieran ser objetivo prioritario de conservación.

Dada la importancia creciente del estudio comparativo de situaciones análogas, el adecuado desarrollo de estos trabajos ha de pasar necesariamente por la integración de datos paleontológicos y neontológicos, tanto en el caso de los estudios paleoclimáticos (Hernández Fernández, 2001; Hernández Fernández et al., 2007) como en los macroevolutivos (Hernández Fernández & Vrba, 2005; Moreno Bofarull et al., 2008). En este sentido, la amplia literatura macroecológica sobre las causas y consecuencias del tamaño corporal o del área de distribución, que también plantean grandes cuestiones en torno a la capacidad de supervivencia de las especies, así como a su representatividad en el registro fósil, puede igualmente proporcionar un vehículo para la integración espacio-temporal de la estructura dinámica de la diversificación biológica (Vrba & DeGusta, 2004; López-Martínez, N. 2009; Smith et al., 2010; Cantalapiedra et al., en prensa).

No obstante, como consecuencia de estos estudios de integración y de búsqueda de análogos ecológicos, también aumentará nuestra comprensión de situaciones para las que no se conocen análogos en la actualidad (Cheddadi et al., 2006; Salzmann et al., 2009). Esto permitirá alcanzar un mejor entendimiento del funcionamiento del Sistema Tierra, por lo menos en las relaciones existente entre ambientes y biotas, los cuales se influyen de manera recíproca.

El planteamiento de nuevas técnicas de análisis también hará mella en los estudios paleoecológicos, probablemente con aproximaciones estadísticas en relación con los modelos de ecuaciones estructurales (Simpson & Harnik, 2009), con el planteamiento de la importancia de la existencia de cuestiones de escala en los análisis (Badgley, 2003; Benton, 2009), o con la estricta separación de señales paleobiológicas, tafonómicas y de muestreo en el registro fósil (Alroy & Hunt, 2010). Todo ello provocará una renovación en el debate sobre la influencia relativa de los factores externos -cambios climáticos e interacciones bióticas, principalmente, pero no de manera exclusiva- (van Dam et al., 2006; Palombo et al., 2009) frente a los internos -restricciones de desarrollo- (Marugán Lobón & Buscalioni, 2009) en los procesos macroevolutivos.

Para terminar, igual que la sistemática debe ser la base sobre la que se sustente cualquier área de investigación en Paleontología, muchos estudios “tradicionales” en nuestra disciplina continuarán haciendo posible la profundización de nuestros conocimientos sobre la Historia de la Tierra. Entre ellos, destacan los trabajos encaminados a refinar las escalas cronoestratigráficas. Asimismo, la investigación de ciertos yacimientos sedimentarios de interés económico sólo puede realizarse con un estudio previo, paleontológico y estratigráfico muy detallado. Este tipo de trabajos, aunque quizás no copen las portadas de los medios de comunicación, seguirán constituyendo una parte muy importante de nuestra disciplina.

Referencias

- Alroy, J. & Hunt, G. (eds.). 2010. Quantitative Methods in Paleobiology. The Paleontological Society Papers, 16.

- Asher, R. 2009. “Molecules vs. morphology”: welcoming the end of an era. Journal of Vertebrate Paleontology, 29: 56A.

- Badgley, C. (2003) The multiple scales of biological diversity. Paleobiology, 29:11-13.

- Barnosky, A.D. (2009) Heatstroke: Nature in the Age of Global Warming. Island Press, Washington.

- Benton, M.J. (2009) The Red Queen and the Court Jester: Species Diversity and the Role of Biotic and Abiotic Factors Through Time. Science, 323: 728-732.

- Blois, J.L. & Hadly, E.A. (2009) Mammalian response to Cenozoic climatic change. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 37: 181-208.

- Boucot, A.J. (2009) Punctuated equilibrium versus community evolution. En: The Paleobiological Revolution (eds.: Sepkoski, D. & Ruse, M.), pp. 433-458. The University of Chicago Press, Chicago.

- Brusatte, S.L., Montanari, S., Yi, H.-Y, & Norell, M.A. (2011) Phylogenetic corrections for morphological disparity analysis: new methodology and case studies. Paleobiology, 37: 1-22.

- Cantalapiedra, J.L., Hernández Fernández, M., Alcalde, G.M., Azanza, B., DeMiguel, D., & Morales, J. (en prensa). Ecological correlates of ghost lineages in ruminants. Paleobiology.

- Cheddadi, R., de Beaulieu, J.-L., Jouzel, J., Andrieu-Ponel, V., Laurent, J.-M., Reille, M., Raynaud, D. & Bar-Hen, A. (2006) Notre interglaciaire a-t-il un analogue dans le passé?

Medicine Sciences, 22: 107-109.

- van Dam, J. A., Abdul Aziz, H., Álvarez-Sierra, M. A., Hilgen, F. J., van den Hoek Ostende, L. W., Lourens, L. J., Mein, P., van der Meulen, A. J. & Pelaez-Campomanes, P. (2006) Long-period astronomical forcing of mammal turnover. Nature, 443: 687–691.

- Dietl, G. & Flessa, K. (eds.). (2009) Conservation Paleobiology: Using the Past to Manage for the Future. The Paleontological Society Papers, 15.

- Hernández Fernández, M. (2001) Bioclimatic discriminant capacity of terrestrial mammal faunas. Global Ecology and Biogeography, 10: 113-128.

- Hernández Fernández, M., Álvarez Sierra, M.A. & Peláez-Campomanes, P. (2007) Bioclimatic analysis of rodent palaeofaunas reveals severe climatic changes in Southwestern Europe during the Plio-Pleistocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 251: 500-526.

- Hernández Fernández, M. & Vrba, E.S. (2005) Macroevolutionary processes and biomic specialization: testing the resource-use hypothesis. Evolutionary Ecology, 19: 199-219.

- Jablonski, D. (2009) Paleontology in the Twenty-first Century. En: The Paleobiological Revolution (eds.: Sepkoski, D. & Ruse, M.), pp. 471-417. The University of Chicago Press, Chicago.

- Köhler, M. & Moyà-Solà, S. (2009) Physiological and survival strategies of a fossil large mammal in a resource-limited environment. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106: 20354-20358.

- López-Martínez, N. (2009) Time asymmetry in the palaeobiogeographic history of species. Bulletin Société Géologique de France, 180: 45-55.

- Marugán-Lobón, J. & Buscalioni, A.D. (2009) New Insight on the Anatomy and Architecture of the Avian Neurocranium. Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 292: 364-370.

- van der Meulen, A.J., Peláez-Campomanes, P. & Levin, S.A. (2005) Age structure, residents, and transients of Miocene rodent communities. The American Naturalist, 165: E108-125.

- Moreno Bofarull, A., Arias Royo, A., Hernández Fernández, M., Ortiz-Jaureguizar, E. & Morales, J. (2008) Influence of continental history on the ecological specialization and macroevolutionary processes in the mammalian assemblage of South America: differences between small and large mammals. BMC Evolutionary Biology, 8: 97 (doi:10.1186/1471-2148-8-97).

- Palombo, M.R., Alberdi, M.T., Azanza, B., Giovinazzo, C., Prado, J.L. & Sardella, R. (2009) How did environmental disturbances affect carnivoran diversity? A case study of the Plio-Pleistocene Carnivora of the North-Western Mediterranean. Evolutionary Ecology, 23: 569-589.

- Salzmann, U., Haywood, A.M. & Lunt, D.J. (2009) The past is a guide to the future? Comparing Middle Pliocene vegetation with predicted biome distributions for the twenty-first century. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, A, 367: 189-204.

- Schweitzer, MH. (2003) The Future of Molecular Paleontology. Palaeontologia Electronica, 5.

- Simpson, C., and P.G. Harnik. (2009) Assessing the role of abundance in marine bivalve extinction over the post-Paleozoic. Paleobiology, 35: 631-647.

- Smith, F.A., Boyer, A.G., Brown, J.H., Costa, D.P., Dayan, T., Ernest, S.K., Evans, A.R., Fortelius, M., Gittleman, J.L., Hamilton, M.J., Harding, L.E., Lintulaakso, K., Lyons, S.K., McCain, C., Okie, J.G., Saarinen, J.J., Sibly, R.M., Stephens, P.R., Theodor, J. & Uhen, M.D. (2010) The evolution of maximum body size of terrestrial mammals. Science, 330: 1216-1219.

- Vrba, E. S. & DeGusta, D. (2004) Do species populations really start small? New perspectives from the Late Neogene fossil record of African mammals. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, 359: 285-293.

- Willis, K.J. & Bhagwat, S.A. (2010) Questions of importance to the conservation of global biological diversity: answers from the past. Climate of the Past Discussions, 6: 1139-1162.

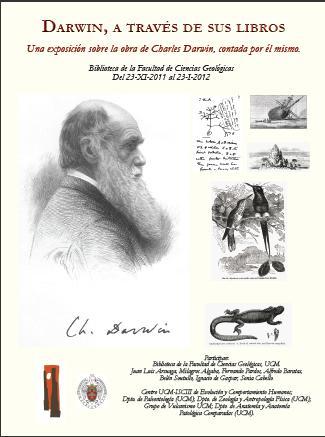

Si hace unas semanas os invitábamos a venir a la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM para visitar la nueva y flamante exposición del Departamento de Paleontología, hoy os comunicamos una nueva excusa para visitarla.

Si hace unas semanas os invitábamos a venir a la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM para visitar la nueva y flamante exposición del Departamento de Paleontología, hoy os comunicamos una nueva excusa para visitarla.

En la actualidad nos encontramos en una fase de consolidación de las diferentes áreas de la Paleontología, dirigiéndonos hacia la transición a una fase de mayor integración entre ellas. Además, continuará la presente tendencia hacia la desaparición de barreras frente a otras disciplinas dentro de las Ciencias de la Tierra y la Vida, como puede observarse, por ejemplo, en la proliferación de aproximaciones holísticas al sistema global que incluye Litosfera, Biosfera, Hidrosfera y Atmósfera, lo que se ha dado en llamar “Sistema Tierra” o Geobiosfera, o con la creciente colaboración entre biólogos moleculares y paleontólogos para el desarrollo de filogenias de consenso (Asher, 2009) y de lo que se ha denominado Paleontología molecular (Schweitzer, 2003). La Paleontología también tendrá una gran influencia en el futuro progreso de la biología del desarrollo, la tan conocida evo-devo, proporcionando ejemplos de procesos ontogénicos en multitud de nodos basales del Árbol de la Vida, así como argumentos para entender el desarrollo de diferentes fenotipos o, por ejemplo, la influencia de los condicionantes ambientales en la ocupación de los morfoespacios teóricos (Jablonski, 2009). Finalmente, el nuevo campo de estudio que constituye la Paleohistología supondrá una renovación de las ideas acerca de, por ejemplo, la fisiología y los ciclos vitales de las especies extintas (Köhler & Moyà-Solà, 2009).

En la actualidad nos encontramos en una fase de consolidación de las diferentes áreas de la Paleontología, dirigiéndonos hacia la transición a una fase de mayor integración entre ellas. Además, continuará la presente tendencia hacia la desaparición de barreras frente a otras disciplinas dentro de las Ciencias de la Tierra y la Vida, como puede observarse, por ejemplo, en la proliferación de aproximaciones holísticas al sistema global que incluye Litosfera, Biosfera, Hidrosfera y Atmósfera, lo que se ha dado en llamar “Sistema Tierra” o Geobiosfera, o con la creciente colaboración entre biólogos moleculares y paleontólogos para el desarrollo de filogenias de consenso (Asher, 2009) y de lo que se ha denominado Paleontología molecular (Schweitzer, 2003). La Paleontología también tendrá una gran influencia en el futuro progreso de la biología del desarrollo, la tan conocida evo-devo, proporcionando ejemplos de procesos ontogénicos en multitud de nodos basales del Árbol de la Vida, así como argumentos para entender el desarrollo de diferentes fenotipos o, por ejemplo, la influencia de los condicionantes ambientales en la ocupación de los morfoespacios teóricos (Jablonski, 2009). Finalmente, el nuevo campo de estudio que constituye la Paleohistología supondrá una renovación de las ideas acerca de, por ejemplo, la fisiología y los ciclos vitales de las especies extintas (Köhler & Moyà-Solà, 2009).