Leyendo "Paleozapping" me he enterado de que el pasado sábado El País publicó un nuevo e interesante reportaje sobre cuestiones evolutivas (está claro que hay que aprovechar el tirón del Año de Darwin), firmado por Javier Sampedro. A continuación paso a transcribirlo:

Leyendo "Paleozapping" me he enterado de que el pasado sábado El País publicó un nuevo e interesante reportaje sobre cuestiones evolutivas (está claro que hay que aprovechar el tirón del Año de Darwin), firmado por Javier Sampedro. A continuación paso a transcribirlo:Completando a Charles Darwin

La tectónica, la oceanografía o el clima están dando respuesta a los interrogantes pendientes sobre la evolución. Los nuevos hallazgos cierran lagunas en el 200º aniversario del científico.

La idea de que la competencia entre seres vivos es el principal motor de la evolución arranca del propio Darwin y suele ser la preferida por los biólogos. Se la conoce como la hipótesis de la reina roja, por el personaje de Lewis Carroll que le dice a Alicia en A través del espejo: "En este país tienes que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio".

La idea de que la competencia entre seres vivos es el principal motor de la evolución arranca del propio Darwin y suele ser la preferida por los biólogos. Se la conoce como la hipótesis de la reina roja, por el personaje de Lewis Carroll que le dice a Alicia en A través del espejo: "En este país tienes que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio".El paradigma de la reina roja son las carreras de armamentos entre predador y presa: los conejos corren cada vez más para escapar de los zorros, lo que fuerza a los zorros a correr cada vez más para seguir comiendo lo mismo que antes; las corazas de las presas se hacen cada vez más duras y las pinzas de sus predadores cada vez más fuertes, con lo que todos corren lo más que pueden para que todo permanezca en el mismo sitio.

El problema es que la evolución a gran escala no permanece en el mismo sitio como Alicia. Los modelos del tipo reina roja, según Benton, no explican que los seres vivos se hayan hecho más complejos en la historia del planeta, ni que hayan colonizado nuevos espacios (como la tierra firme), ni que ciertos linajes concretos hayan brotado en explosiones evolutivas de radiación de nuevas especies. "Todas estas cosas han ocurrido muchas veces en los últimos 500 millones de años", afirma el científico británico.

La razón hay que buscarla en la geología, y algunos ejemplos son bien conocidos. Desde que el supercontinente Pangea empezó a quebrarse hace 250 millones de años, el baile de sus fragmentos por la corteza terrestre ha tenido un efecto decisivo. La biología alienígena de Australia -ornitorrincos, canguros, koalas, wombats, emús, cucaburras- y de Suramérica -llamas, anacondas, pirañas, vicuñas, tapires- se debe a que ambos territorios han sido islas durante casi 100 millones de años.

El sentido común no es la mejor guía para averiguar las relaciones de parentesco entre las distintas especies. El damán, un animalillo africano al que cuesta distinguir de una rata, se agrupa con el elefante en una gran rama evolutiva de los mamíferos, la de los afroterios. Las personas, los delfines y las vacas nos apiñamos junto a las ratas propiamente dichas en la segunda rama (los boreoterios), dejando la tercera (los desdentados) para el armadillo y el oso hormiguero.

El sentido común no es la mejor guía para averiguar las relaciones de parentesco entre las distintas especies. El damán, un animalillo africano al que cuesta distinguir de una rata, se agrupa con el elefante en una gran rama evolutiva de los mamíferos, la de los afroterios. Las personas, los delfines y las vacas nos apiñamos junto a las ratas propiamente dichas en la segunda rama (los boreoterios), dejando la tercera (los desdentados) para el armadillo y el oso hormiguero.La razón es que los mamíferos originales se dividieron físicamente en tres grupos hace 100 millones de años, cuando las actuales África, Eurasia y Suramérica se escindieron de un continente único.

En los últimos años, los geólogos también han encontrado fuertes correlaciones entre la diversidad del plancton -los organismos microscópicos que flotan en el mar- y la temperatura del agua en esa época. El enfriamiento oceánico de los últimos 70 millones de años, por ejemplo, se asocia a una gran radiación de especies de foraminíferos, los principales microfósiles marinos. En general, las fases de calentamiento por las que ha pasado el planeta se han caracterizado por una menor riqueza de géneros, y de familias enteras, de seres vivos.

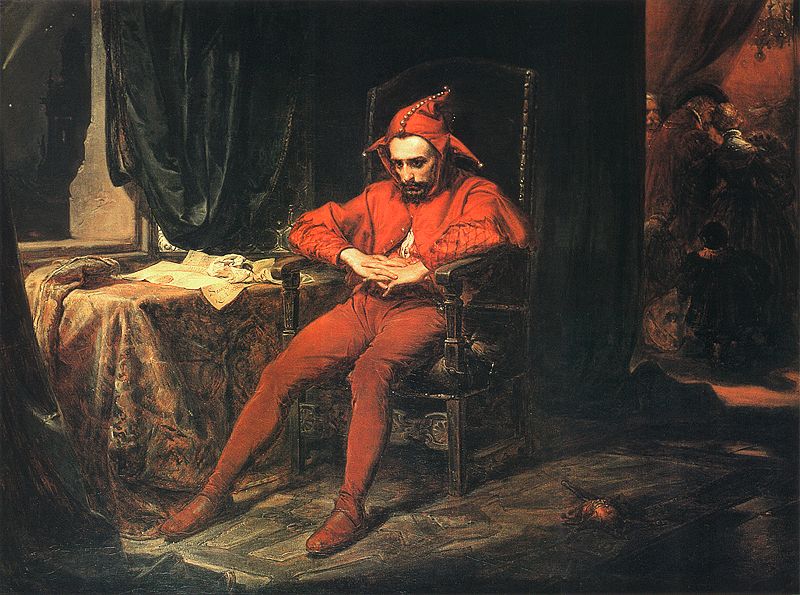

Si la competencia entre seres vivos es la reina roja, la evolución guiada por las condiciones externas se conoce como la hipótesis del "bufón de corte". Los bufones sólo pretendían complacer a los poderosos, y jamás cambiaban sus números a menos que se vieran forzados por una catástrofe (como una guerra o un cambio de régimen). Si la reina roja es la idea preferida por los biólogos, el bufón de corte es la favorita de los geólogos, como parece lógico. Y es el motor del cambio que parece predominar a las escalas evolutivas, de 100.000 años para arriba en el tiempo, y de especie para arriba en la taxonomía, la ciencia que clasifica a los seres vivos en una jerarquía de especies, géneros, familias, órdenes, clases, filos y reinos.

La cuestión de la reina roja tiene mucha relevancia para el problema estrella de la biología evolutiva: la explosión cámbrica, la gran dificultad que atormentó a Darwin hace un siglo y medio. La Tierra tiene 4.500 millones de años, y los primeros microbios aparecieron poco después (hay evidencias fósiles de 3.500 millones de años). Pese a ello, la explosión de la vida animal sólo ocurrió al empezar el periodo Cámbrico, hace 543 millones de años. La evolución tardó poco en inventar a los animales, aunque tardó 3.000 millones de años en ponerse a ello. Ésta es la versión moderna del dilema de Darwin.

La cuestión de la reina roja tiene mucha relevancia para el problema estrella de la biología evolutiva: la explosión cámbrica, la gran dificultad que atormentó a Darwin hace un siglo y medio. La Tierra tiene 4.500 millones de años, y los primeros microbios aparecieron poco después (hay evidencias fósiles de 3.500 millones de años). Pese a ello, la explosión de la vida animal sólo ocurrió al empezar el periodo Cámbrico, hace 543 millones de años. La evolución tardó poco en inventar a los animales, aunque tardó 3.000 millones de años en ponerse a ello. Ésta es la versión moderna del dilema de Darwin."Creo que la explosión cámbrica es un excelente ejemplo de evolución por el modelo del bufón de corte", confirma Benton a EL PAÍS. "Es un caso en que el cambio dramático del entorno físico tiene un profundo efecto en la evolución. Esto no tiene nada que ver con sugerir que la selección natural es errónea, o que Darwin se equivocó. Se trata simplemente de que los cambios dramáticos e inesperados, como el que ocurrió entonces, pueden abrumar a los procesos normales de la selección natural y poner a cero el reloj evolutivo, como solía decir Steve Gould". Stephen Jay Gould fue un destacado (y polémico) evolucionista norteamericano hasta su muerte en 2002.

El periodo anterior al Cámbrico (de 1.000 a 543 millones de años atrás) se llama Neoproterozoico, de mote "precámbrico", e incluye las más brutales glaciaciones conocidas por los geólogos, como la Sturtian y la Marinoan. Algunos científicos creen que fue una era de bola de nieve planetaria (snowball earth), en la que los casquetes polares cubrían incluso el ecuador terrestre.

El periodo anterior al Cámbrico (de 1.000 a 543 millones de años atrás) se llama Neoproterozoico, de mote "precámbrico", e incluye las más brutales glaciaciones conocidas por los geólogos, como la Sturtian y la Marinoan. Algunos científicos creen que fue una era de bola de nieve planetaria (snowball earth), en la que los casquetes polares cubrían incluso el ecuador terrestre.Antes de esa era del hielo, los niveles de oxígeno en la atmósfera eran muy bajos, inferiores al 1% de la concentración actual, como habían sido en los 3.000 millones de años anteriores. La última de las grandes glaciaciones precámbricas, la Marinoan, terminó hace 635 millones de años, y los últimos datos indican que los primeros animales, las esponjas, ya habían evolucionado para entonces. Y los datos indican que el fondo marino no estuvo bien oxigenado hasta los tiempos de la explosión cámbrica. Si la biología tardó 3.000 millones de años en inventar a los animales, la razón parece ser que la geología no se lo permitió antes.

La mosca Drosophila ha resultado un modelo muy útil para estudiar los fundamentos genéticos de la especiación. Por ejemplo, la especie americana Drosophila pseudoobscura se separó hace 200.000 años en dos subespecies llamadas USA y Bogotá. Como los caballos y los burros, las moscas USA y Bogotá pueden cruzarse, pero sus hijos son estériles. En casos de especies más divergentes, los hijos suelen ser no ya estériles, sino directamente inviables. El punto es que la genética de la mosca permite hallar los genes exactos que son responsables de la esterilidad o de la inviabilidad.

La mosca Drosophila ha resultado un modelo muy útil para estudiar los fundamentos genéticos de la especiación. Por ejemplo, la especie americana Drosophila pseudoobscura se separó hace 200.000 años en dos subespecies llamadas USA y Bogotá. Como los caballos y los burros, las moscas USA y Bogotá pueden cruzarse, pero sus hijos son estériles. En casos de especies más divergentes, los hijos suelen ser no ya estériles, sino directamente inviables. El punto es que la genética de la mosca permite hallar los genes exactos que son responsables de la esterilidad o de la inviabilidad.Los resultados apuntan a muy pocos genes, y varios están relacionados con el transporte nuclear, el intercambio de materiales entre el núcleo y el resto de la célula. Dos de los genes de la especiación son Nup96 y Nup160, componentes del poro nuclear que comunica al núcleo con su entorno, y otro es RanGAP, que regula el mismo proceso. No hay ninguna razón a priori para que la especiación esté relacionada con un mecanismo tan concreto como el transporte nuclear, y estos resultados son inesperados en ese sentido.

Pero estos genes también tienen relación con un fenómeno que lleva décadas siendo un sospechoso central para los genetistas interesados en la especiación. Se llama impulso meiótico (meiotic drive), o más en general "conflicto intragenómico". Al igual que la selección natural clásica, se trata de un proceso de competencia, pero no entre individuos dentro de una especie, ni entre especies dentro de un ecosistema, sino entre genes dentro de un genoma, es decir, entre las partes de un mismo individuo.

Esto es posible porque cada individuo produce miles o millones de gametos (óvulos o espermatozoides, según su sexo), cada uno con una combinación distinta de genes. Y hay genes que sesgan a su favor la producción de gametos, de modo que se aseguran su presencia en más de la mitad de los espermatozoides o los óvulos, que es lo que les correspondería por azar. Estos genes son auténticas bombas evolutivas, porque pueden imponerse en una población en pocas generaciones aun cuando no hagan nada beneficioso para el individuo que los alberga. Los demás genes se ven forzados a adaptarse para convivir en el mismo genoma que ellos, y esto conduce a las poblaciones por caminos separados aun cuando sus entornos sean similares. Esto es la evolución por "conflicto intragenómico".

Esto es posible porque cada individuo produce miles o millones de gametos (óvulos o espermatozoides, según su sexo), cada uno con una combinación distinta de genes. Y hay genes que sesgan a su favor la producción de gametos, de modo que se aseguran su presencia en más de la mitad de los espermatozoides o los óvulos, que es lo que les correspondería por azar. Estos genes son auténticas bombas evolutivas, porque pueden imponerse en una población en pocas generaciones aun cuando no hagan nada beneficioso para el individuo que los alberga. Los demás genes se ven forzados a adaptarse para convivir en el mismo genoma que ellos, y esto conduce a las poblaciones por caminos separados aun cuando sus entornos sean similares. Esto es la evolución por "conflicto intragenómico".En el ejemplo mencionado antes de las dos subespecies de Drosophila pseudoobscura, USA y Bogotá, el grupo de Allen Orr, de la Universidad de Rochester, acaba de demostrar que un solo gen (llamado overdrive) es responsable a la vez de la esterilidad de los híbridos entre las dos subespecies, y de causar su propia representación en los gametos por encima del 50% que le correspondería por azar. "Nuestros resultados", afirma Orr, "indican que el conflicto intragenómico, una forma de adaptación al ambiente genómico interno, es una fuerza importante en la especiación".

Otro descubrimiento reciente es la importancia crucial de las duplicaciones de genes en la evolución. Las duplicaciones o pérdidas de genes son la principal fuente de variación genética en nuestra especie: cualquier persona se distingue de cualquier otra en un promedio de 70 regiones duplicadas o amputadas en uno de sus cromosomas.

Dos siglos después, la ciencia rellena huecos que a Darwin le hubiera encantado explicar.Publicado el 7 de Febrero de 2009

Los dos artículos mencionados en este reportaje son los siguientes:

- Benton, M.J. (2009) . Science, 323: 728-732.

- Phadnis, N. & H. Allen Orr, H.A. (2009) . Science, 323: 376-379.

No hay comentarios:

Publicar un comentario